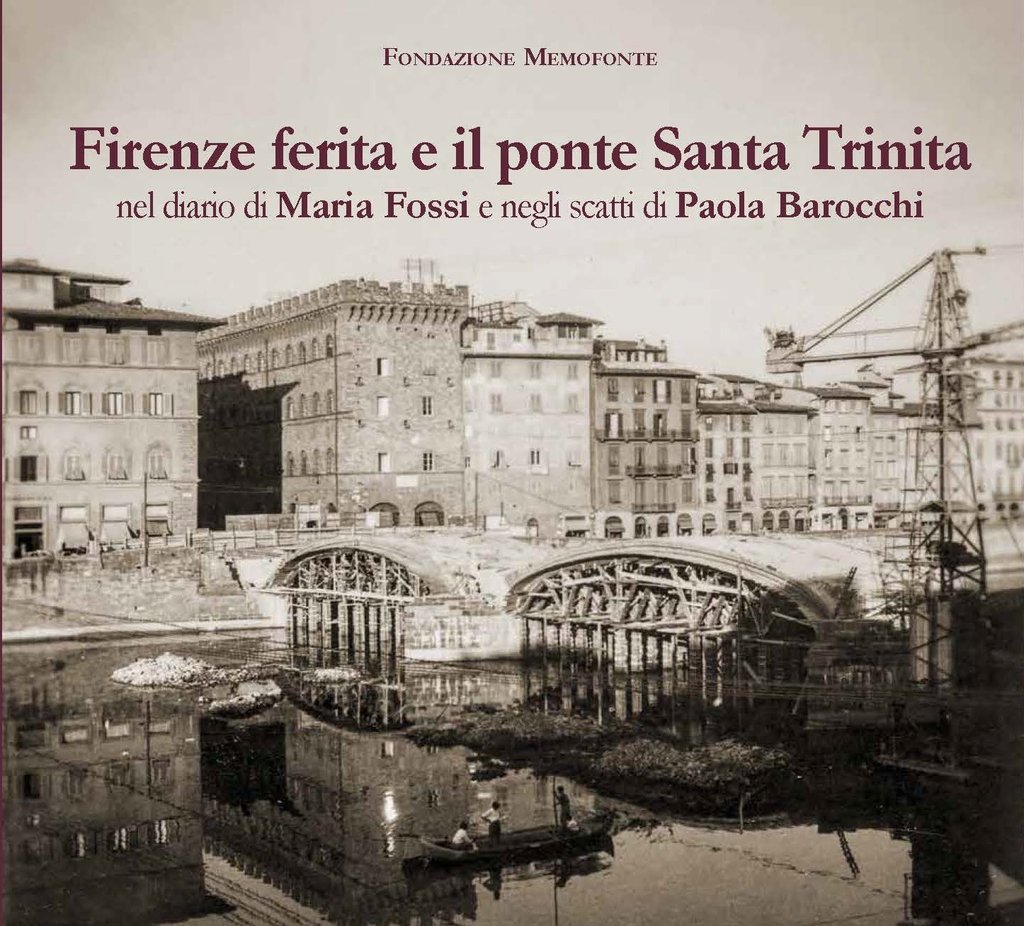

Firenze ferita

e il ponte Santa Trinita nel diario di Maria Fossi e negli scatti di Paola Barocchi

Firenze, Natale 1944

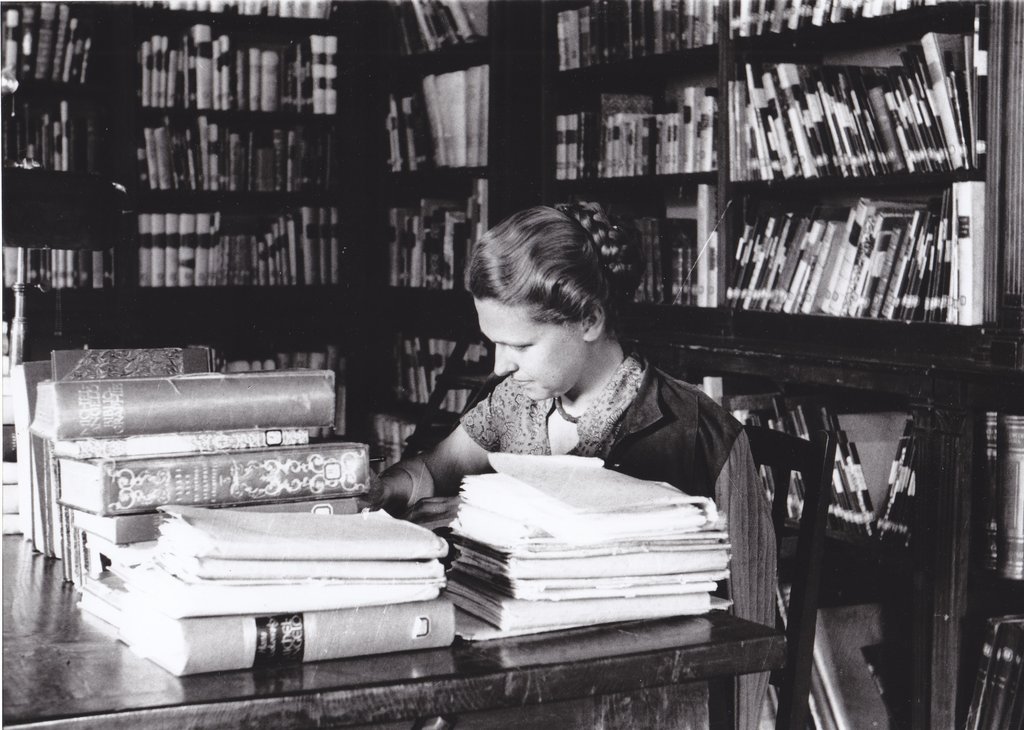

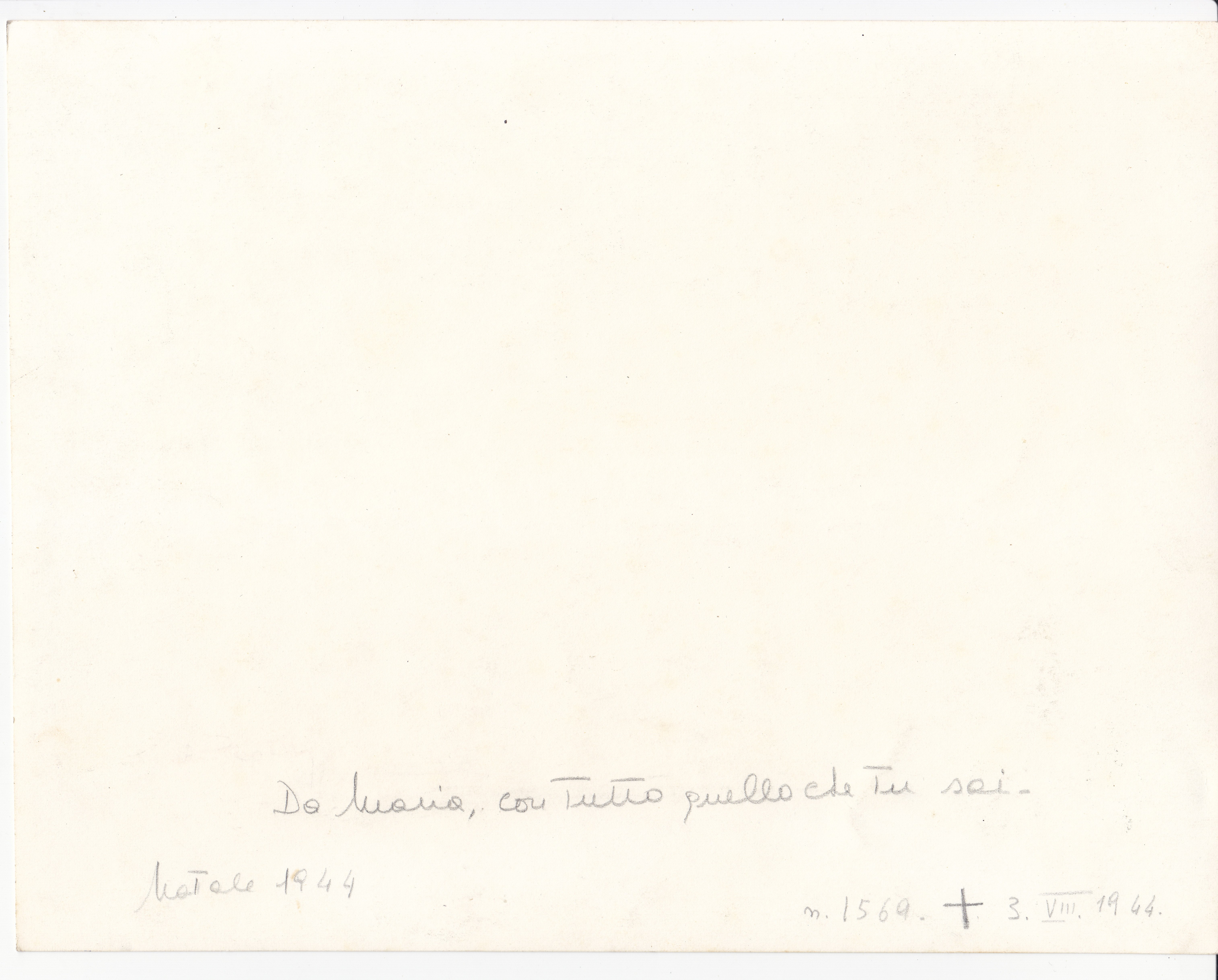

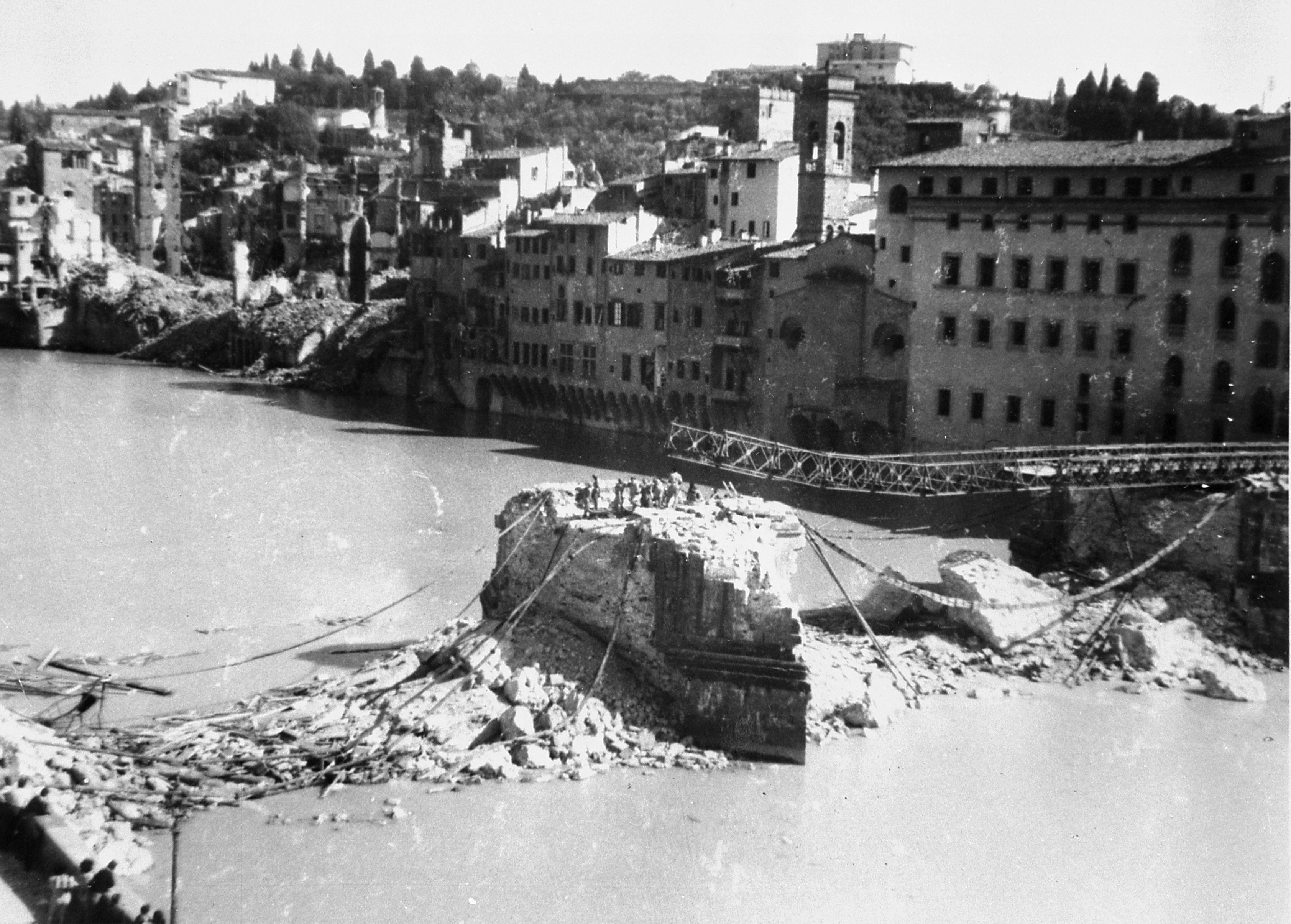

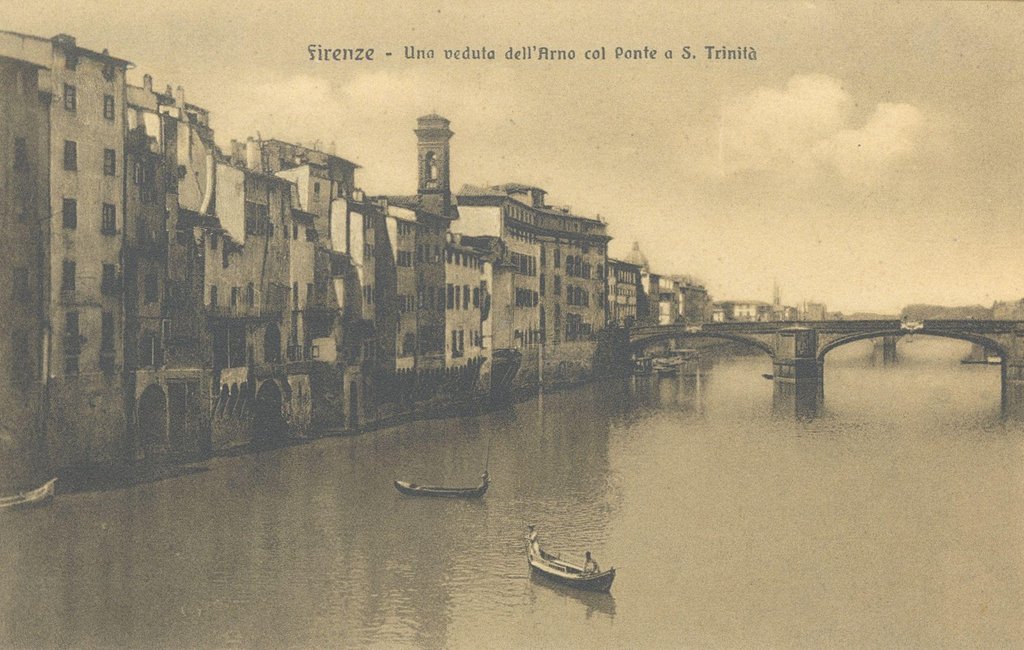

Maria Fossi ha da poco compiuto 18 anni e frequenta l’ultimo anno di liceo insieme all’amica Paola Barocchi. È la fine di un anno drammatico, che ha ferito la sua città nel profondo prima di raggiungere la strada verso la liberazione e la ricostruzione. Il regalo di Maria per Paola è una fotografia del ponte Santa Trinita. Sul retro la dedica «Da Maria, con tutto quello che tu sai» e l’annotazione «N. 1569 † 3.VIII.1944». Il carico di un’esperienza devastante affidato a poche parole, perché non c’è bisogno di aggiungere molto all’immagine di quel ponte, distrutto nell’agosto dalle mine naziste: entrambe sanno, vedono e sentono il vuoto, rendono quel ponte quasi una presenza viva che le accomuna e le lega a uno dei luoghi simbolo di Firenze e della furia della guerra.

Arezzo, 1950

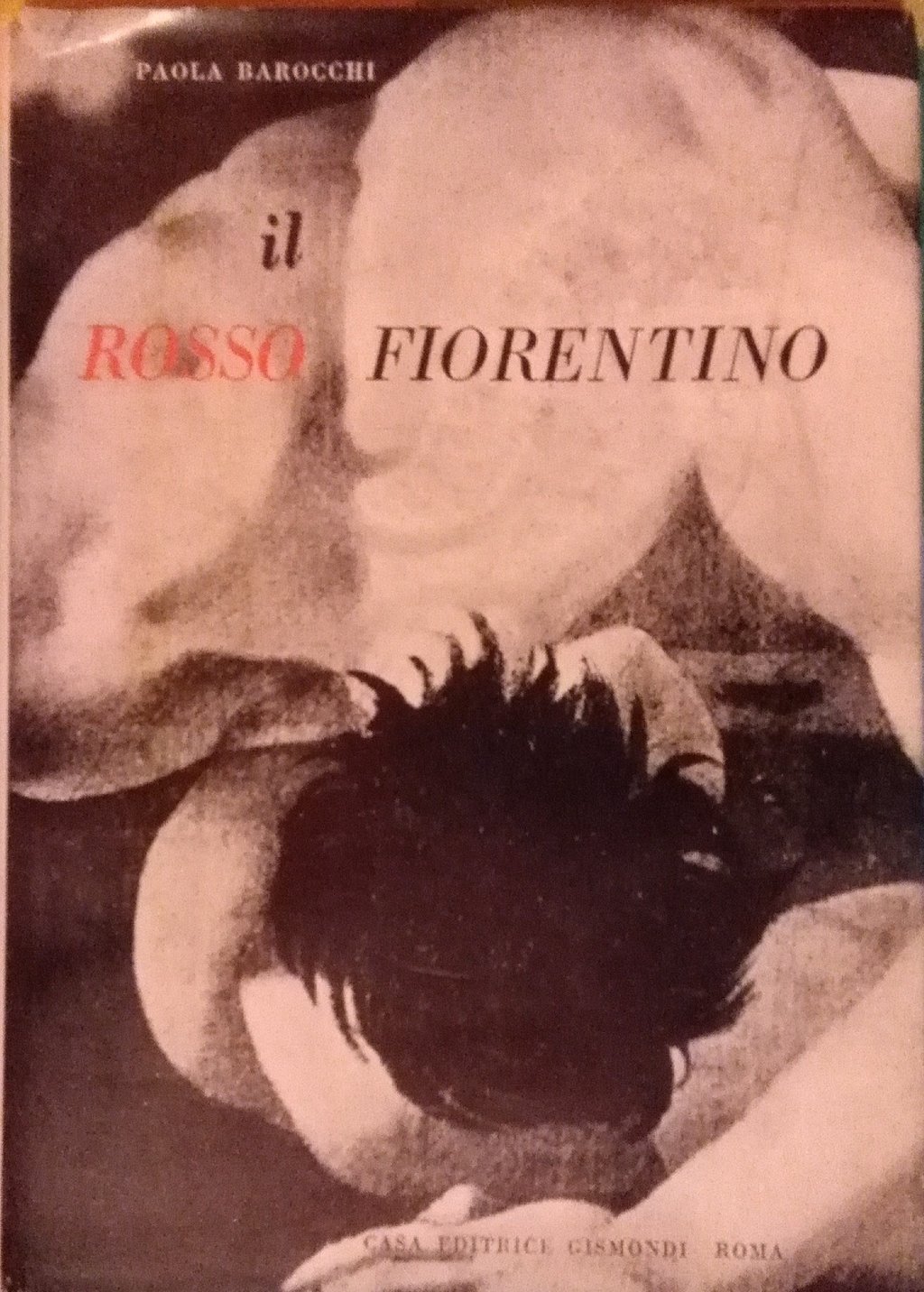

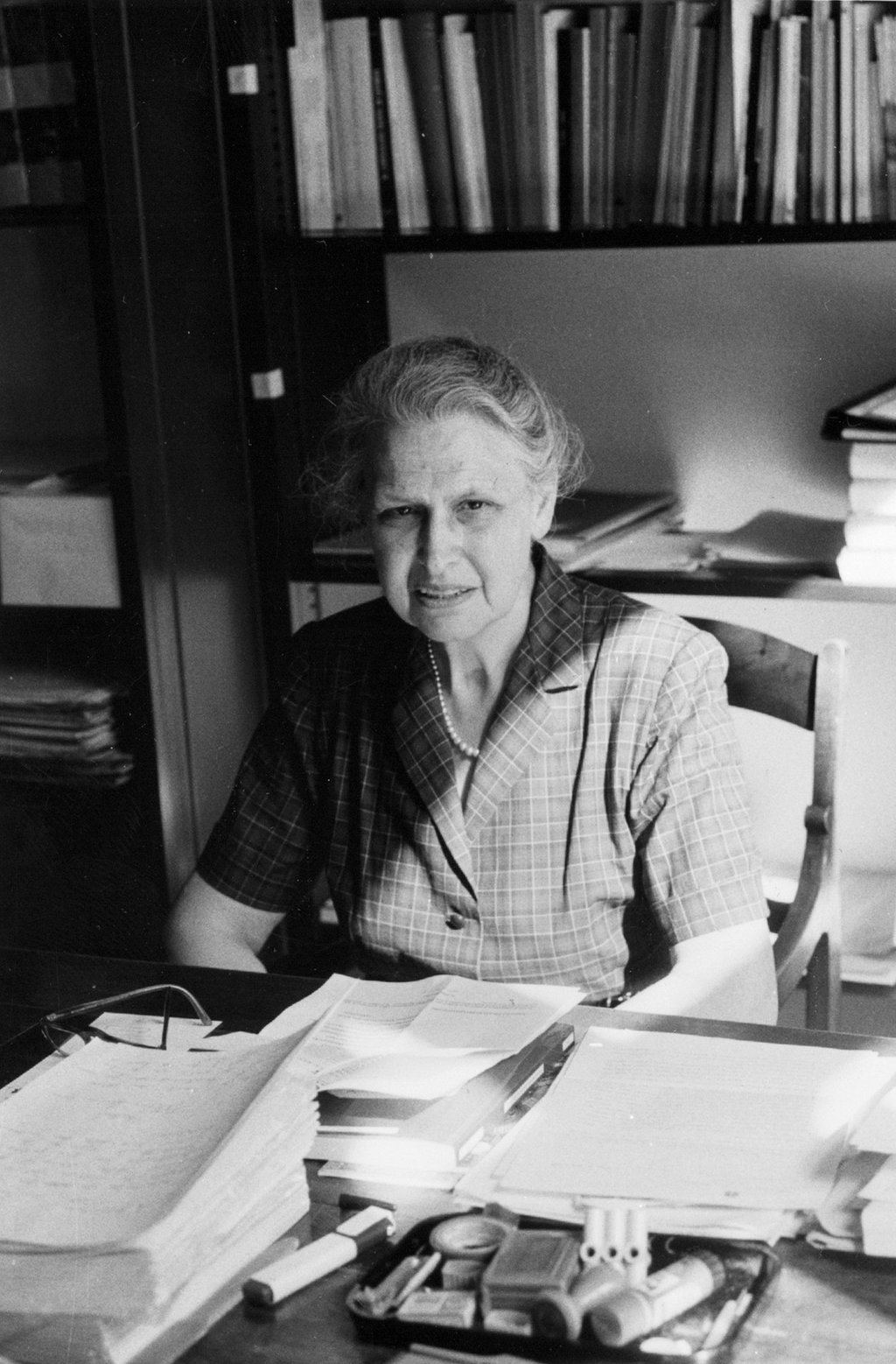

Una fotografia di sei anni dopo ci restituisce l’immagine di due giovani storiche dell’arte, che alla Mostra d’arte sacra della diocesi e della provincia dal sec. XI al XVIII di Arezzo, scrutano un’opera esposta con sguardo indagatore, catalogo alla mano, quasi alla ricerca di verifiche. Laureatesi nel novembre dell’anno precedente, l’una sul Rosso Fiorentino, l’altra sui disegni di Pisanello (entrambe discusse con Mario Salmi), Paola Barocchi e Maria Fossi condividono sentimenti, pensieri, osservazioni, coltivando un’affinità che renderà durevole un rapporto basato su un sentire comune, su una fiorentinità mai chiusa in sé stessa, l’una stimolata da una formazione aperta verso una cultura internazionale, l’altra cresciuta in una ambiente familiare cosmopolita. Nel fermento del dibattito culturale fiorentino degli anni ’50 le loro strade professionali si separano: mentre Paola avvia la sua carriera universitaria che da Firenze la porterà a Lecce e poi alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1969, Maria inizia a lavorare al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, per poi aprire la sezione didattica museale e passare alla direzione del Museo Davanzati nel 1972.

Un’amicizia durata tutta la vita, rinsaldata nella comune propensione al figurativo, alla grafica e alla trasmissione del proprio sapere, da una cattedra universitaria o nelle sale dei musei. Per questo motivo la mostra, omaggio alla loro amicizia, vuole offrire un nuovo momento d’incontro tra Maria Fossi e Paola Barocchi, nel quale i loro sguardi sempre attenti raccontano la Firenze che attraversa la drammaticità della distruzione e la fatica della ricostruzione, da un boato all’altro, quello che nel 1944 fa saltare il ponte Santa Trinita e quello che nel 1957 lo restituisce alla città demolendo le centine e liberando finalmente le tre arcate da un argine all’altro dell’Arno.

Firenze, Natale 1944. Arezzo, 1950

«Firenze ferita e il ponte Santa Trinita nel diario di Maria Fossi e negli scatti di Paola Barocchi»

Il volume è strutturato in due parti. La prima è dedicata al Diario dell’emergenza che Maria Fossi scrive fra la fine del luglio e l’agosto del 1944. Le pagine del Diario sono accompagnate da un saggio introduttivo di Alessia Cecconi, che lo inseriscono nel contesto storico di quegli anni. L’altra, invece, si sposta sulla ricostruzione di quel ponte diventato il simbolo di una «Firenze ferita, molto ferita, che ha vissuto nei calcinacci per molti anni»: tra l’estate del 1956 e la primavera del 1957 Paola Barocchi vive la «vicenda del ponte Santa Trinita giorno per giorno e addirittura fotografandolo una volta alla settimana perlomeno», non per dovere di cronaca ma per cogliere l’occasione di «vedere ricostruire un monumento del passato con la tecnica del tempo, non la tecnica contemporanea». Le fotografie inedite sono accompagnate da un saggio di Tomaso Montanari, che le inquadrano nel denso dibattito culturale e morale degli anni ’50.

Cenni biografici

Paola Barocchi e Maria Fossi Todorow

Diario dell'emergenza

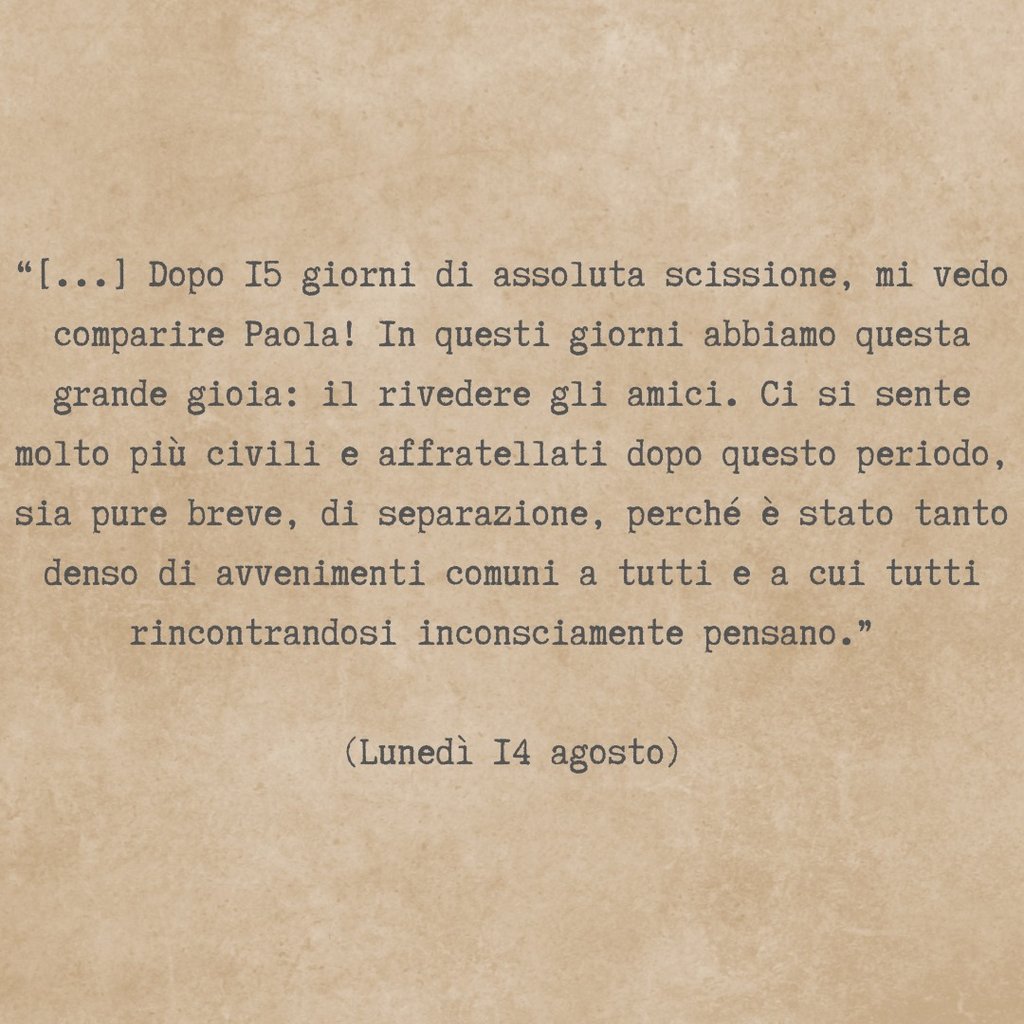

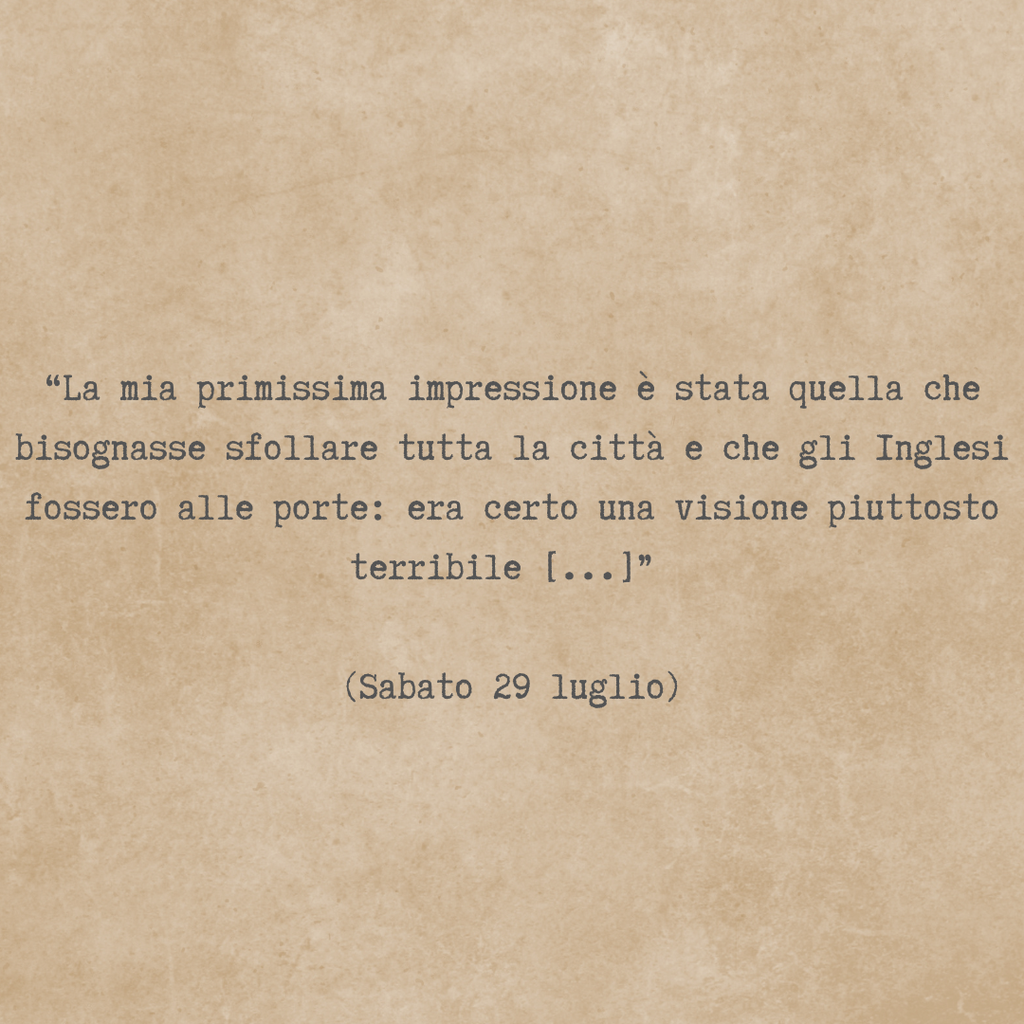

Il Diario dell’emergenza fu redatto da Maria Fossi fra la fine del luglio e l’agosto del 1944: è l’annotazione autobiografica di un momento storico decisivo sia per l’Italia che per la città di Firenze, il suo patrimonio e i suoi abitanti. Pubblicato per la prima volta da Paola Barocchi in occasione del settantesimo compleanno dell’amica e compagna di studi su richiesta di Giulio Fossi.

All'indomani della liberazione di Roma (giugno 1944) gli alleati iniziarono a risalire la Toscana meridionale inizialmente con agilità, liberando città dopo città, per poi allentare l’avanzata nei pressi della campagna fiorentina. L’VIII armata britannica a metà luglio si ritrovò a un passo da Firenze ma ancora giorni e giorni lontana dall’arrivare nel capoluogo toscano, anche per la strategia tedesca di ritardare la propria ritirata e perfezionare le difese della Linea Gotica, l’ultimo baluardo difensivo della campagna d’Italia.

L’attesa carica di angoscia in quella caldissima estate del 1944 divenne sempre più complessa: da un lato l’illusione -alimentata dai tedeschi- che Firenze, ambasciatrice di un patrimonio unico, diventasse “città aperta”; dall’altra la consapevolezza, da parte soprattutto delle forze del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (CTLN) guidate, tra gli altri, dal critico d’arte Carlo Ludovico Ragghianti, che la battaglia per la liberazione di Firenze, l’”auto-liberazione”, fosse una partita politica fondamentale per il futuro dell’Italia. Per questo la Resistenza organizzò un’offensiva militare, facendo convergere nel capoluogo le forze partigiane della provincia e programmando parallelamente il costituirsi di un governo della città libero, democratico e autonomo, quale interlocutore alla pari per gli alleati.

Il 29 luglio, data nella quale inizia anche il diario di Maria, comparvero sui muri del centro cittadino scritte in tedesco, ovvero indicazioni per le truppe in ritirata, che evidentemente avrebbero attraversato come un campo di battaglia le vie di Firenze.

Il 29 luglio il colonello tedesco Fuchs fece affiggere l’ordinanza di sgombero della popolazione dei quartieri prospicienti l’Arno entro le ore dodici del giorno successivo. L’ordine di evacuazione risvegliò dall’attesa paralizzante tutti i cittadini di Firenze e squarciò il velo delle speranze di ‘città aperta’ fino ad allor tenute in vita.

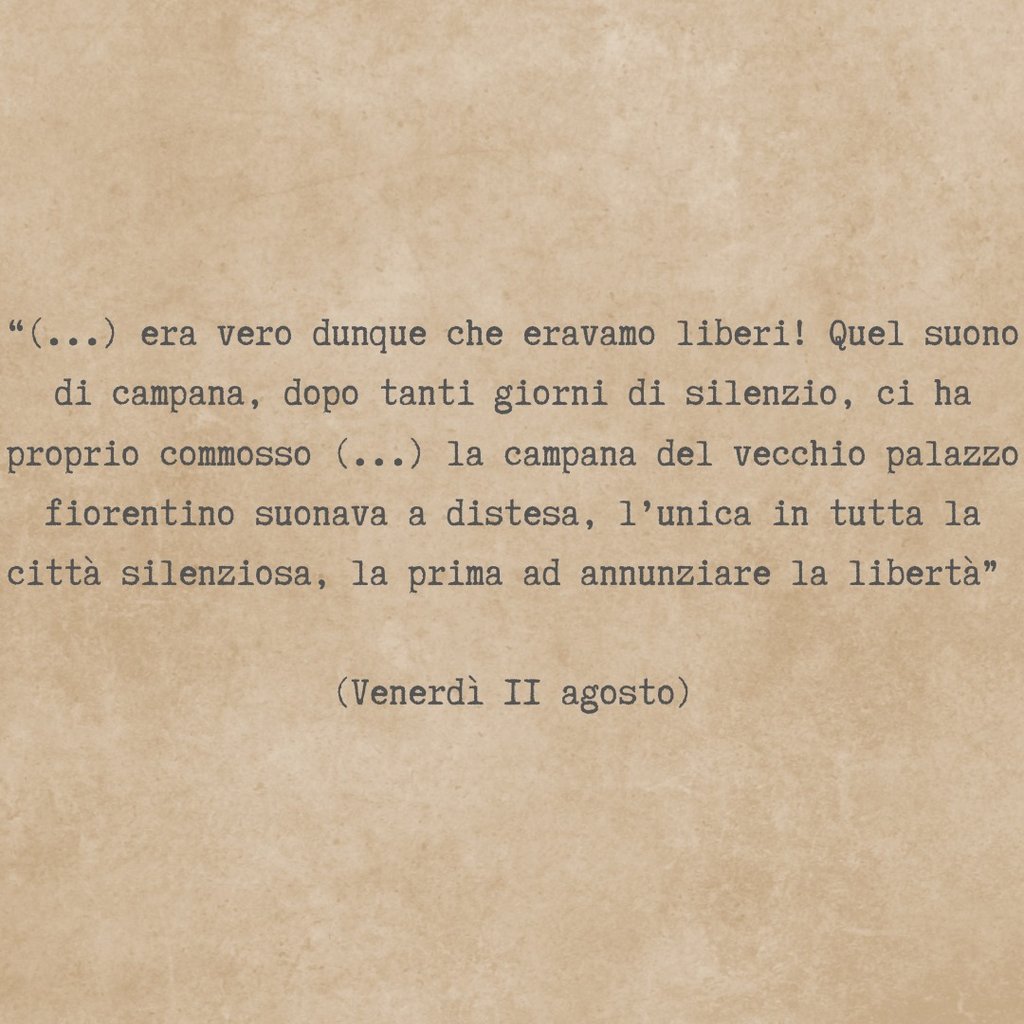

La notte tra il 3 e il 4 agosto le mine esplosero e tutti i ponti di Firenze, a eccezione di Ponte Vecchio, furono distrutti.

Se la mattina del 4 agosto i profughi di palazzo Pitti videro i primi Inglesi e le brigate dei partigiani, la riva destra dell’Arno attese fino all’11 agosto che i tedeschi si ritirassero dal centro.

I luoghi della distruzione e dello sfollamento

"Tutti i vetri piombati di palazzo Vecchio erano saltati, come anche quelli enormi delle vetrate degli Uffizi"

"Eravamo impediti anche di parlarci dalle finestre e così, con questo cartello fra stecca e stecca e con dei cenni siamo arrivati a sapere sicuramente che quelle due ultime mine erano al ponte alle Grazie"

“Quella notte d’inferno erano saltati tutti i ponti escluso il ponte Vecchio. […] Sul ponte i negozi tutti sconquassati e sventrati sia dalle mine tedesche che dai ladri tedeschi”

“Affacciandosi poi a metà del ponte a destra e a sinistra, verso l’Arno, era una frana di case: il lungarno Acciaioli era mezzo distrutto e così anche Borgo San Jacopo: tutto era deserto, morto e abbandonato, speriamo non per sempre”

“Voltandosi indietro verso Por Santa Maria, era una enorme estensione lunga, larga ed alta di macerie, in fondo a cui si alzava Orsanmichele e il Duomo; a destra, si vedeva una facciata di chiesa prima mai vista: era Santo Stefano ora completamente allo scoperto in mezzo a questa distesa di mattoni, travi, sassi, tubi ecc. Sul ponte i negozi tutti sconquassati e sventrati sia dalle mine tedesche che dai ladri tedeschi.”

“Abbiamo traversato palazzo Pitti, dove ancora stavano alcuni sfollati sotto le grandi arcate, con materasse, coperte, fornelli e, specialmente, grande miseria”

La ricostruzione del ponte Santa Trinita.

Fasi della discussione e il progetto finale

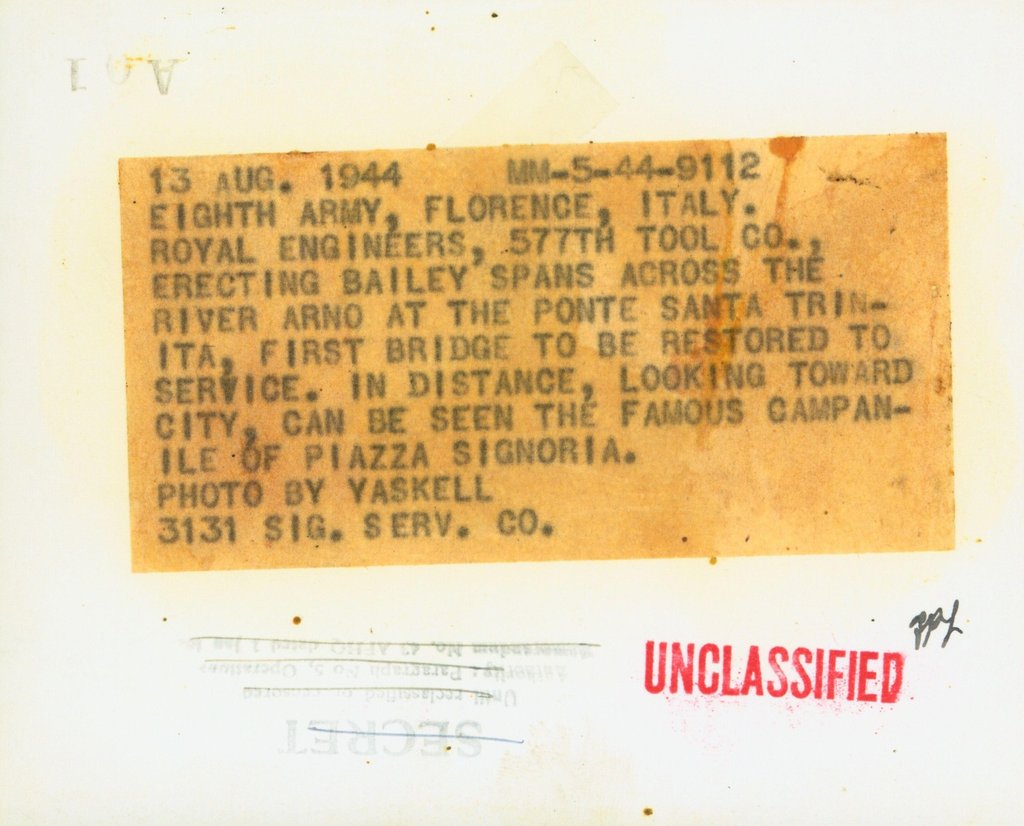

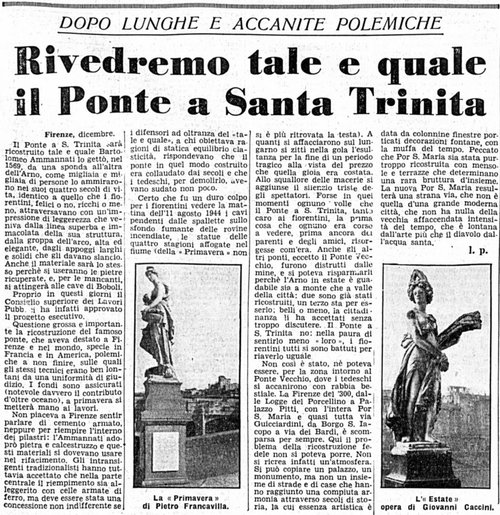

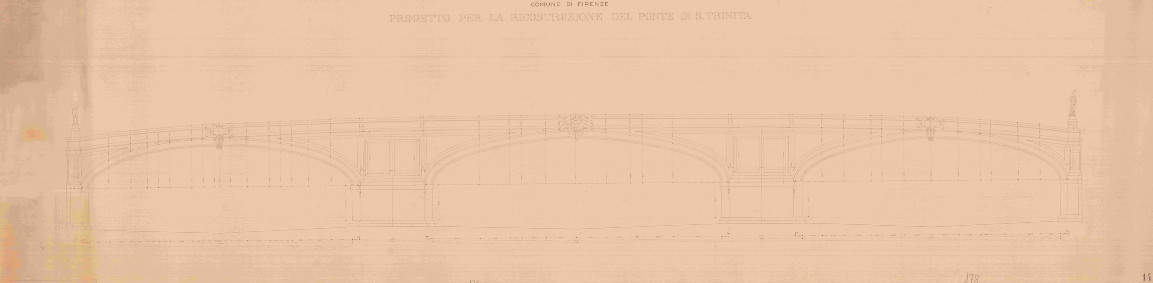

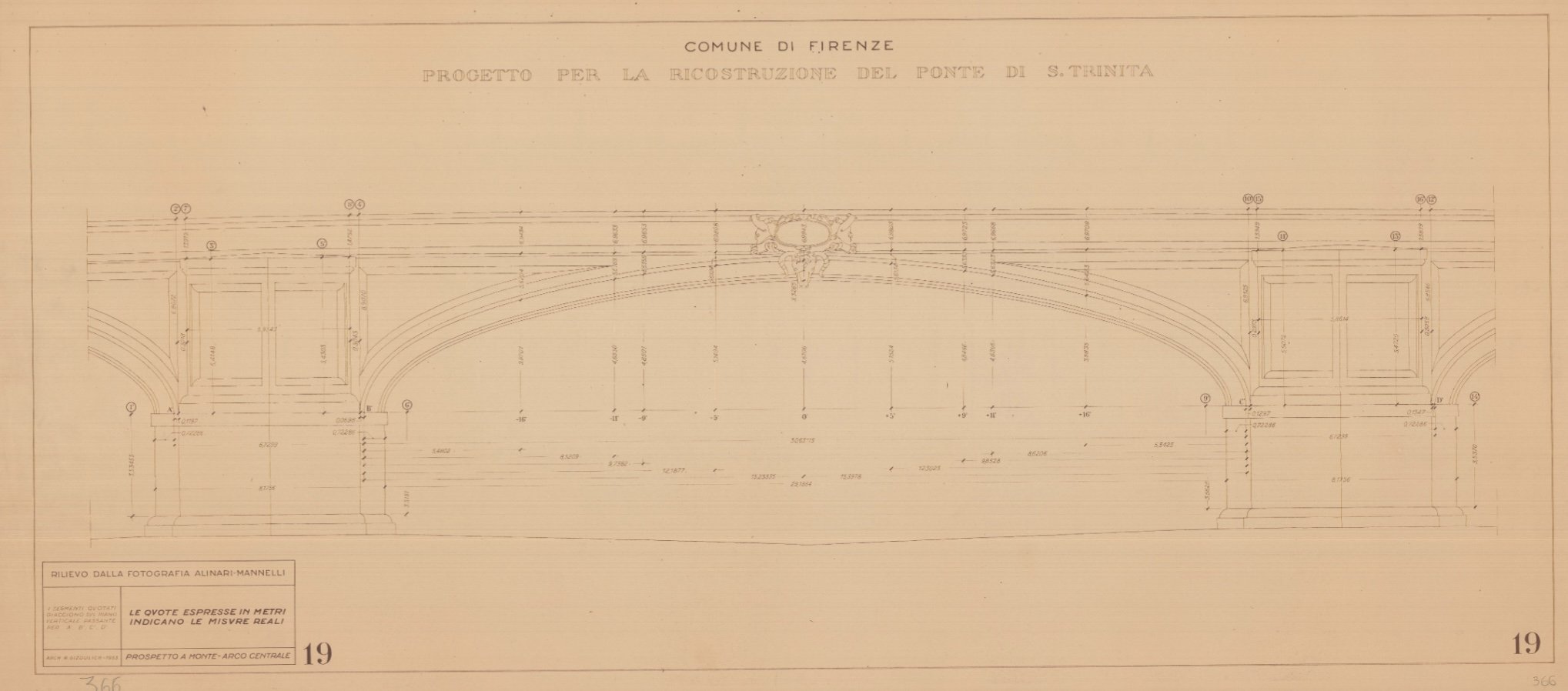

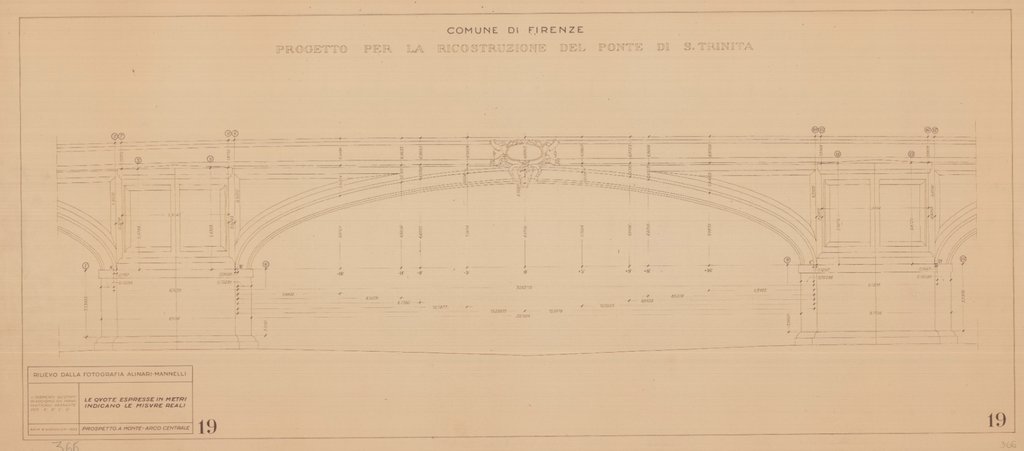

Dopo un acceso dibattito tra studiosi ed istituzioni, nel 1954 fu approvato il progetto definitivo per la ricostruzione del ponte fiorentino di Santa Trinita. Fino ad allora il passaggio fu garantito dal ponte Bailey.

I lavori iniziarono nell'estate del 1956 per concludersi nella primavera del 1958 con la ricollocazione agli accessi del ponte delle quattro statue tardo-cinquecentesche raffiguranti le Stagioni che, pur essendo danneggiate, furono ricomposte. La statua della Primavera rimase acefala, ma la testa fu rinvenuta nell’Arno nel 1961.

Tra l’estate del 1956 e la primavera del 1957 Paola Barocchi visse la «vicenda del ponte Santa Trinita giorno per giorno e addirittura fotografandolo una volta alla settimana perlomeno», non per dovere di cronaca ma per cogliere l’occasione di «vedere ricostruire un monumento del passato con la tecnica del tempo, non la tecnica contemporanea», con la certezza che le istituzioni in questo modo avevano compreso fino in fondo «la voce della città».

Ponti Bailey

Nel giugno del 1952 il Comune di Firenze affida un nuovo progetto a Emilio Brizzi (1907-1983) e a Riccardo Gizdulich (1908-1983)

Nell’aprile del 1955 il cantiere viene consegnato all’impresa appaltatrice, che avvia i lavori nel maggio dello stesso anno. Durante i lavori si presentano diverse problematiche, tra cui il tracciamento del profilo delle arcate. Tra agosto e dicembre vengono demolite le strutture superstiti del ponte e si avvia la ricostruzione delle pile e delle arcate, in muratura come le originarie.

Si decide di riutilizzare i conci originali, ma non essendo sufficienti si è costretti a riaprire la cava di Pietraforte all’interno di Boboli.

I disegni dell'architetto Riccardo Gizdulich

La ricostruzione del ponte Santa Trinita

dagli scatti di Paola Barocchi

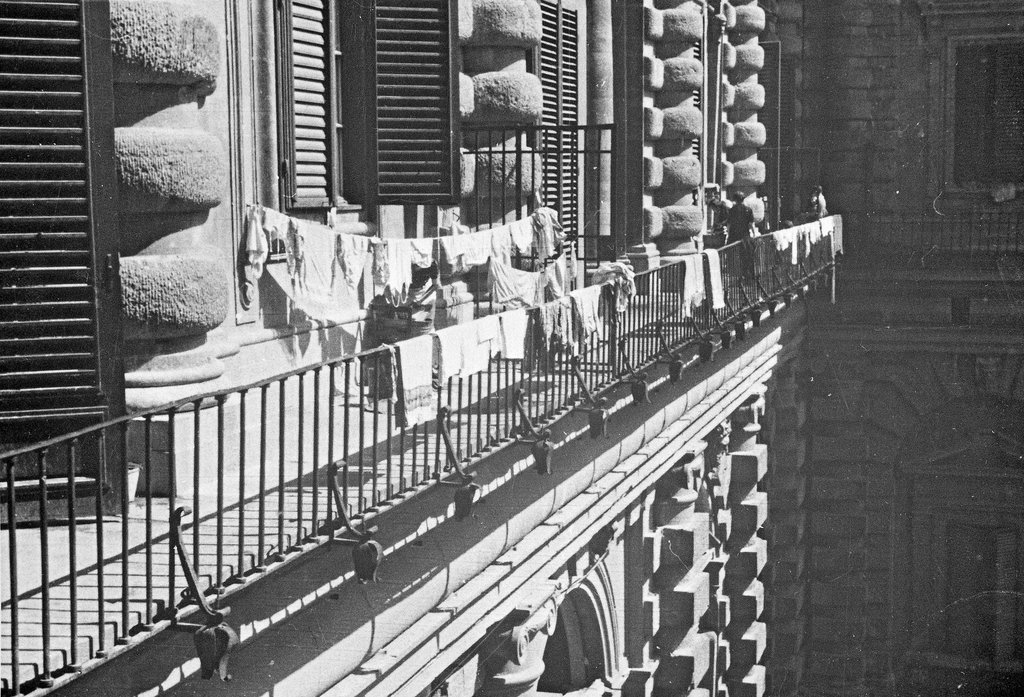

Salire sulle spallette dei lungarni Corsini e Guicciardini per attraversare l’Arno era un rito che i fiorentini aspettavano di interrompere ormai da anni. Nell’estate del 1956 finalmente si diede il via ai grandi lavori: con il fiume in magra, squadre di operai iniziarono il montaggio della centina centrale, con lo scheletro del ponte Bailey ancora sospeso sopra i rostri. Paola Barocchi, approfittando di un punto d’osservazione del tutto privilegiato, osservava e documentava la rinascita di quel ponte a lei tanto caro, cercando di cogliere i segreti di una tecnica di costruzione antica. Macchina fotografica alla mano sul balcone di casa Barocchi, dal luglio 1956 alla primavera dell’anno successivo, la studiosa fermò i momenti della costruzione, dal montaggio delle centine alla demolizione delle stesse. Il punto di osservazione cambia in alcuni scatti, quelli ravvicinati, con le arcate in primo piano, in cui è evidente la collocazione dell’obiettivo all’inizio di lungarno Corsini. Considerando l’assenza dei cartigli (ricollocati nell’ottobre del 1957) e la presenza delle attrezzature e dei materiali di lavoro ancora nell’ultima fotografia, si può dedurre che fossero ancora in corso le ultime operazioni di rifacimento della pavimentazione (estate 1957). Il ponte fu aperto nell’agosto di quell’anno ancora spoglio delle sue decorazioni, per poi avere l’inaugurazione ufficiale il 16 marzo 1958.

Il ponte era tornato.