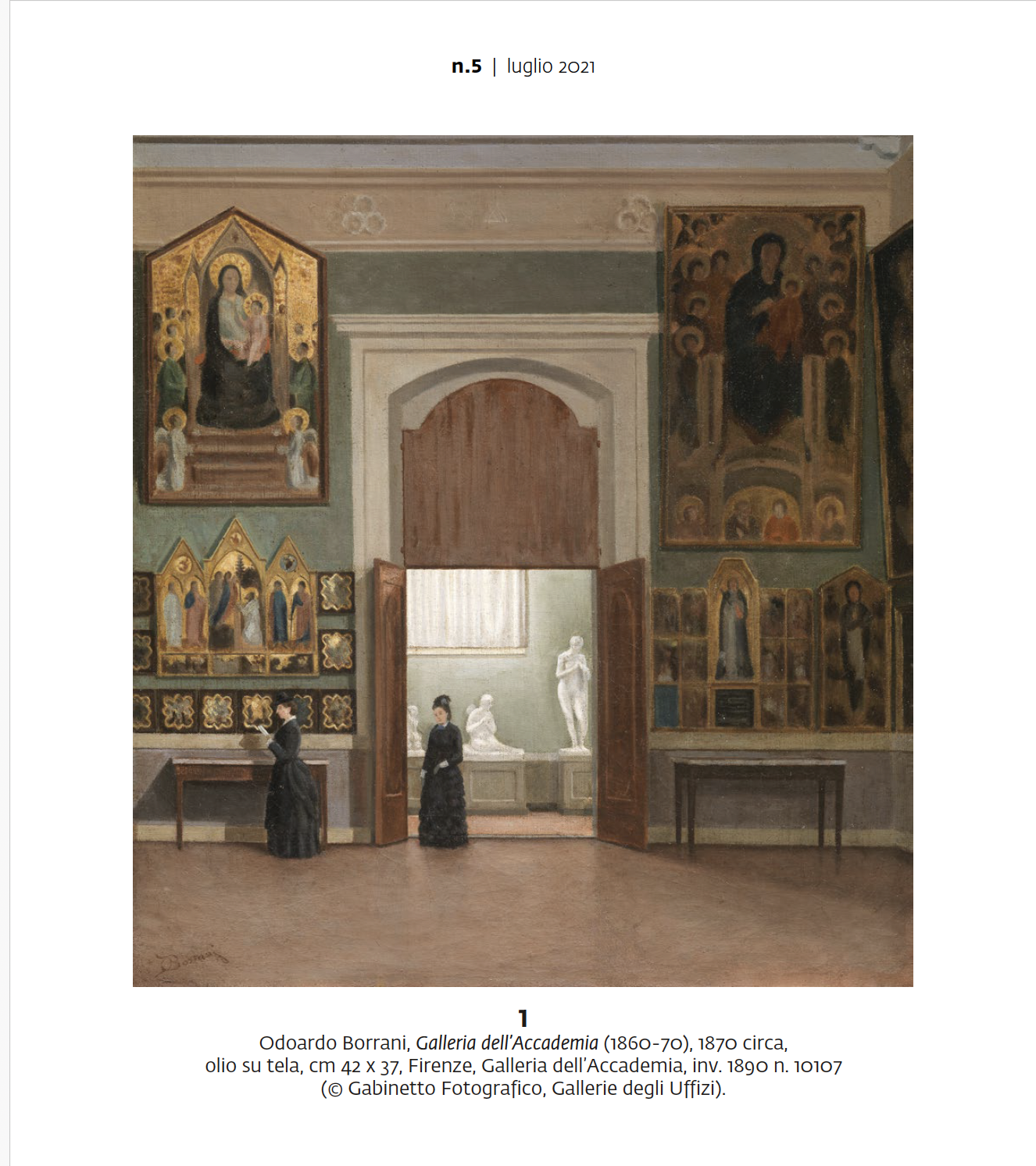

"Scuole diverse"

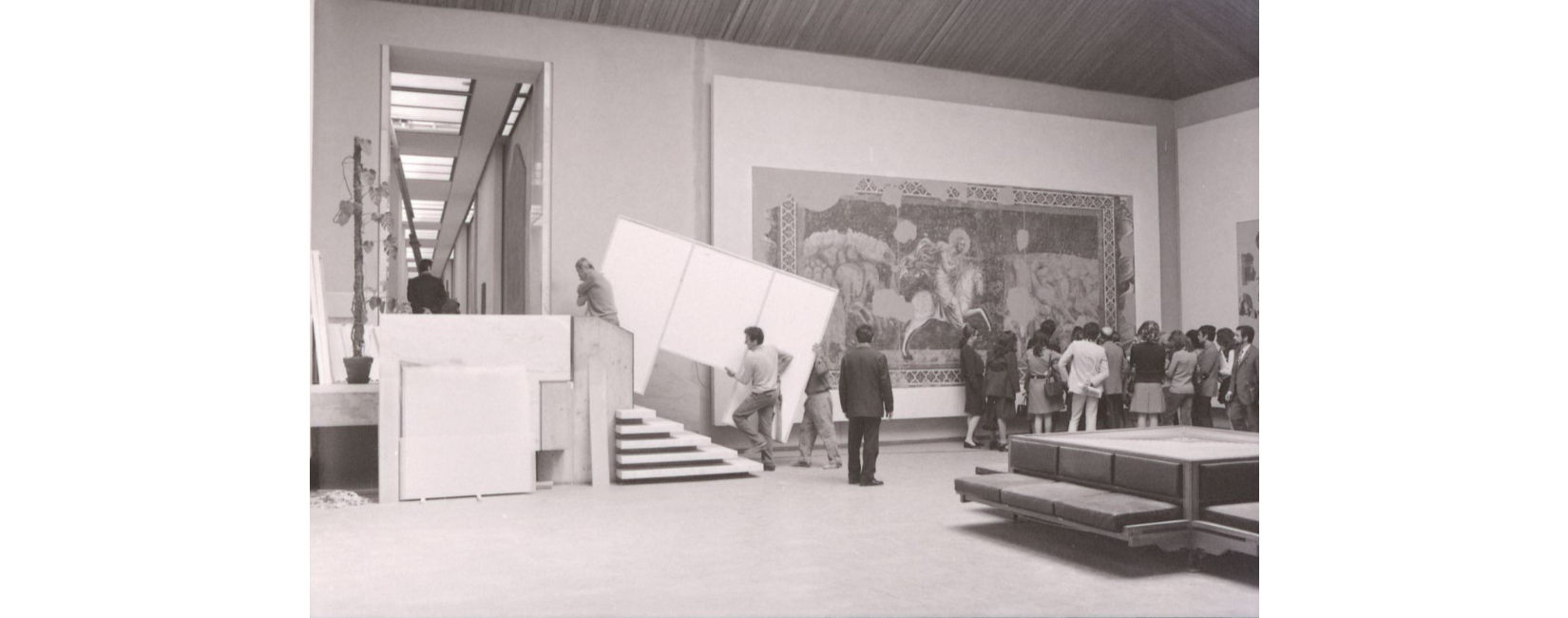

L’opera raffigura la “Sala dei Raffaello” come doveva apparire in seguito all’ordinamento della Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli effettuato da Demetrio Salazar nel 1866 e smantellato a partire dal 1901.

In questo ironico dipinto, Luigi Moriani mette in scena un incontro tra mondi distanti: quello dell’arte accademica e quello di un pubblico popolare, forse rurale, che osserva con stupore e ingenuità le opere esposte. Il titolo gioca sul doppio significato di “scuole”: le scuole pittoriche alle pareti e quelle sociali e culturali rappresentate dai visitatori.

Il museo è raffigurato non come tempio silenzioso, ma come spazio vivo, attraversato da sguardi, emozioni e incomprensioni. Qui l’arte si fa specchio — e a volte contrasto — rispetto alla realtà sociale dei visitatori.

La scena suggerisce una riflessione sulla democratizzazione della cultura e sul ruolo del museo come luogo di educazione, meraviglia e talvolta spaesamento.

![Moriani, Scuole diverse [ord. Salazaro]](/media/images/Moriani_Scuole_diverse_ord._Salazaro.width-1024.jpg)