Quarant'anni di edizioni scelte S.P.E.S.

In ricordo di Paola Barocchi

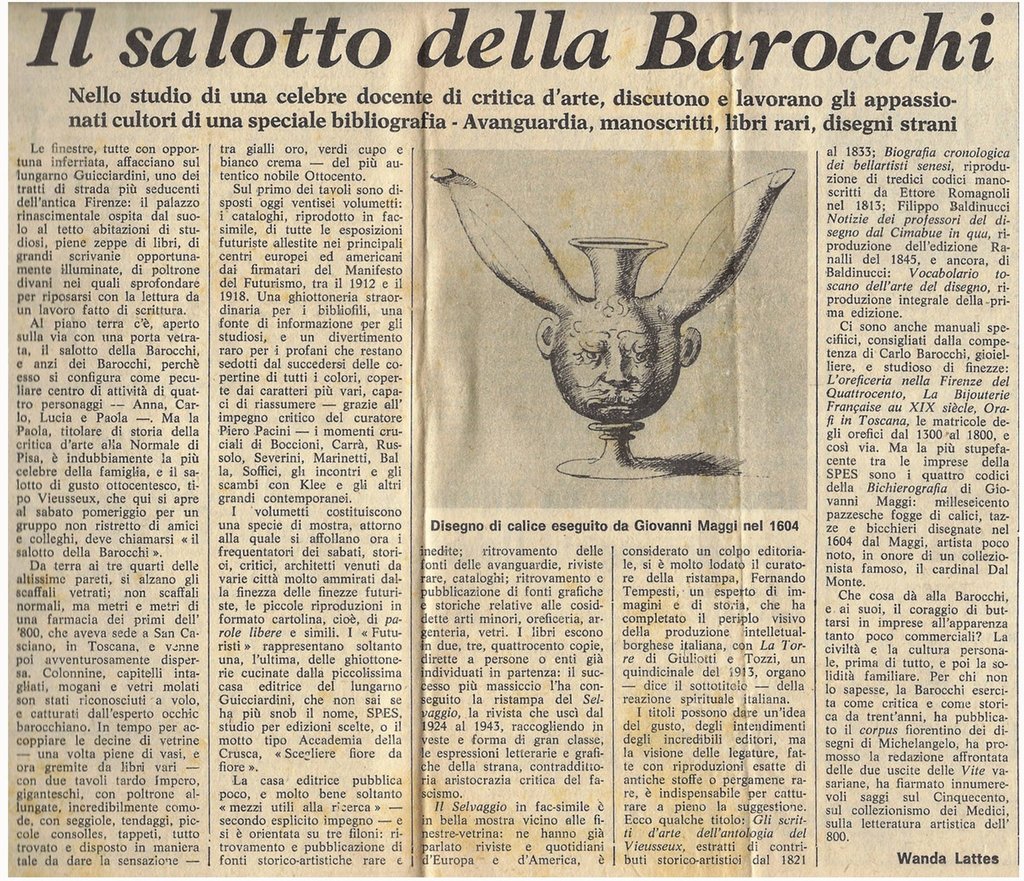

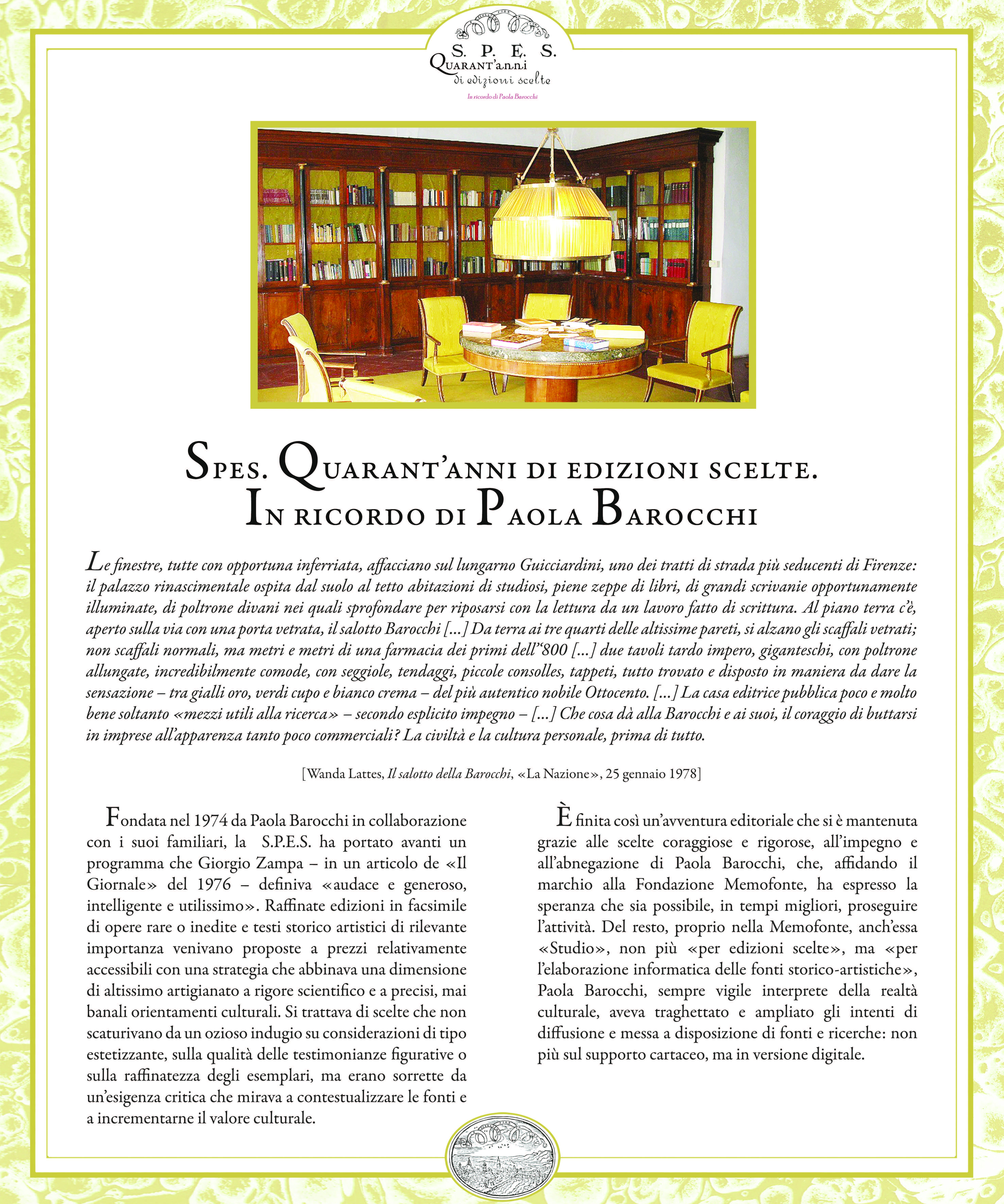

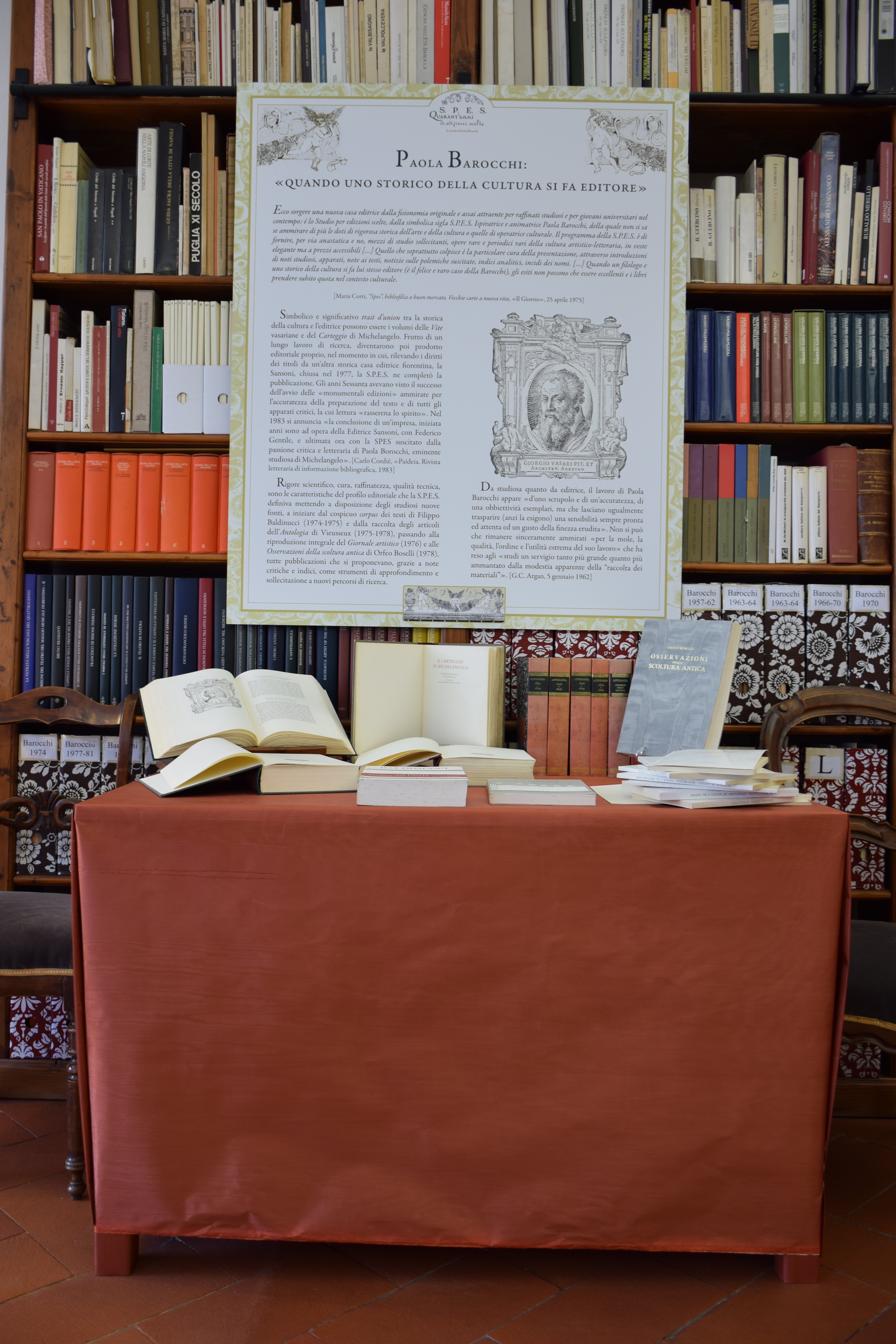

«Le finestre, tutte con opportuna inferriata, affacciano sul lungarno Guicciardini, uno dei tratti di strada più seducenti di Firenze: il palazzo rinascimentale ospita dal suolo al tetto abitazioni di studiosi, piene zeppe di libri, di grandi scrivanie opportunamente illuminate, di poltrone divani nei quali sprofondare per riposarsi con la lettura da un lavoro fatto di scrittura. Al piano terra c’è, aperto sulla via con una porta vetrata, il salotto Barocchi […] Da terra ai tre quarti delle altissime pareti, si alzano gli scaffali vetrati; non scaffali normali, ma metri e metri di una farmacia dei primi dell’‘800 […] due tavoli tardo impero, giganteschi, con poltrone allungate, incredibilmente comode, con seggiole, tendaggi, piccole consolles, tappeti, tutto trovato e disposto in maniera da dare la sensazione – tra gialli oro, verdi cupo e bianco crema – del più autentico nobile Ottocento. […] La casa editrice pubblica poco e molto bene soltanto «mezzi utili alla ricerca» – secondo esplicito impegno – […] Che cosa dà alla Barocchi e ai suoi, il coraggio di buttarsi in imprese all’apparenza tanto poco commerciali? La civiltà e la cultura personale, prima di tutto»

[Wanda Lattes, Il salotto della Barocchi, «La Nazione», 25 gennaio 1978]

Fondata nel 1974 da Paola Barocchi in collaborazione con i suoi familiari, la S.P.E.S. ha portato avanti un programma che Giorgio Zampa – in un articolo de «Il Giornale» del 1976 – definiva «audace e generoso, intelligente e utilissimo». Raffinate edizioni in facsimile di opere rare o inedite e testi storico artistici di rilevante importanza venivano proposti a prezzi relativamente accessibili con una strategia che abbinava una dimensione di altissimo artigianato a rigore scientifico e a precisi, mai banali orientamenti culturali. Si trattava di scelte che non scaturivano da un ozioso indugio su considerazioni di tipo estetizzante, sulla qualità delle testimonianze figurative o sulla raffinatezza degli esemplari, ma erano sorrette da un’esigenza critica che mirava a contestualizzare le fonti e a incrementarne il valore culturale.

È finita così un’avventura editoriale che si è mantenuta grazie alle scelte coraggiose e rigorose, all’impegno e all’abnegazione di Paola Barocchi, che, affidando il marchio alla Fondazione Memofonte, ha espresso la speranza che sia possibile, in tempi migliori, proseguire l’attività. Del resto, proprio nella Memofonte, anch’essa «Studio», non più «per edizioni scelte», ma «per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche», Paola Barocchi, sempre vigile interprete della realtà culturale, aveva traghettato e ampliato gli intenti di diffusione e messa a disposizione di fonti e ricerche: non più sul supporto cartaceo, ma in versione digitale.

Pannelli della mostra aprile 2017

L'officina della S.P.E.S.

«Quando uno storico della cultura si fa editore»

«Ecco sorgere una nuova casa editrice dalla fisionomia originale e assai attraente per raffinati studiosi e per giovani universitari nel contempo: è lo Studio per edizioni scelte, dalla simbolica sigla S.P.E.S. Ispiratrice e animatrice Paola Barocchi, della quale non si sa se ammirare di più le doti di rigorosa storica dell’arte e della cultura o quelle di operatrice culturale. Il programma della S.P.E.S. è di fornire, per via anastatica e no, mezzi di studio sollecitanti, opere rare e periodici rari della cultura artistico-letteraria, in veste elegante ma a prezzi accessibili […] Quello che soprattutto colpisce è la particolare cura della presentazione, attraverso introduzioni di noti studiosi, apparati, note ai testi, notizie sulle polemiche suscitate, indici analitici, incidi dei nomi. […] Quando un filologo e uno storico della cultura si fa lui stesso editore (è il felice e raro caso della Barocchi), gli esiti non possono che essere eccellenti e i libri prendere subito quota nel contesto culturale»

[Maria Corti, “Spes”, bibliofilia a buon mercato. Vecchie carte a nuova vita, «Il Giorno», 25 aprile 1975]

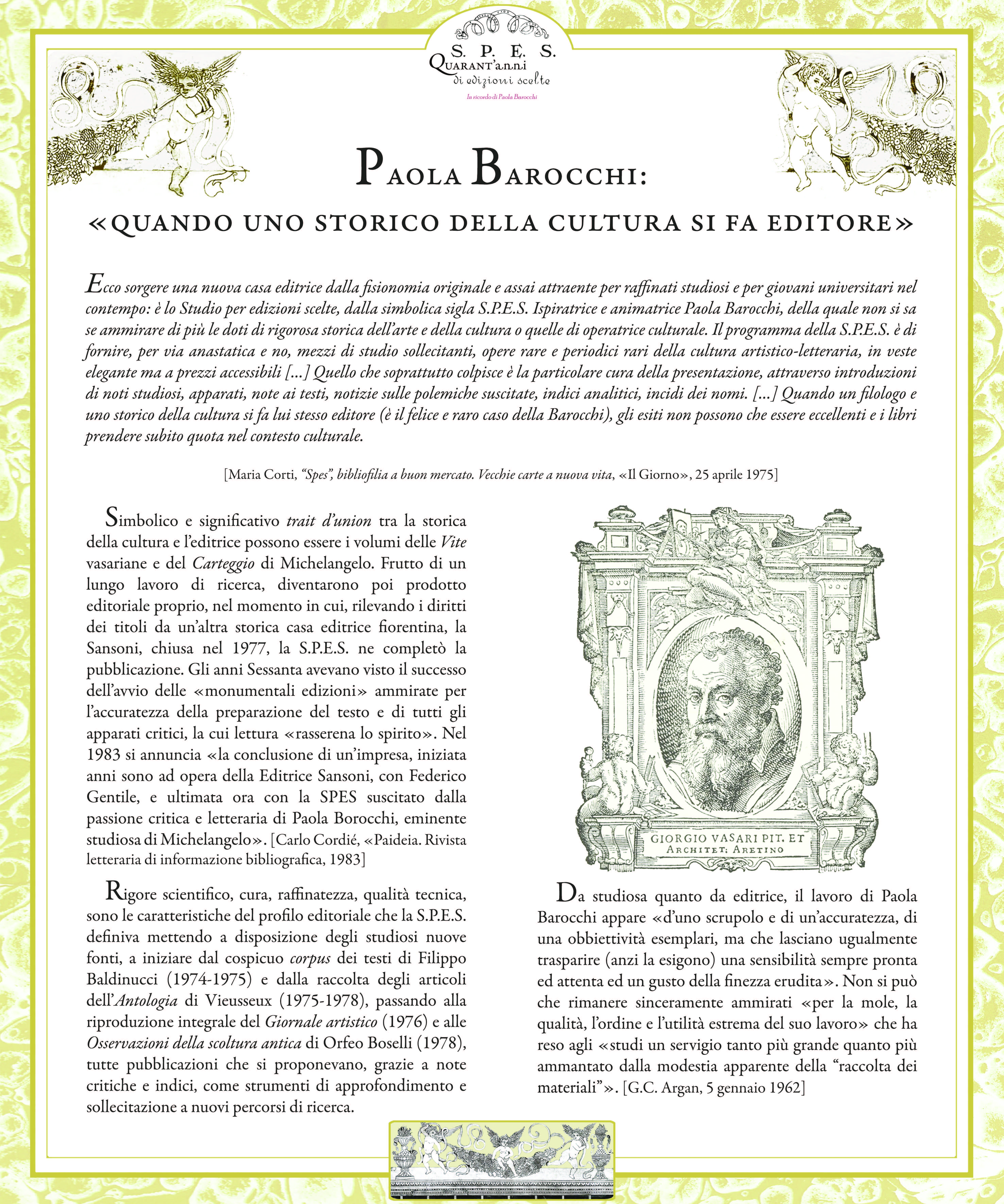

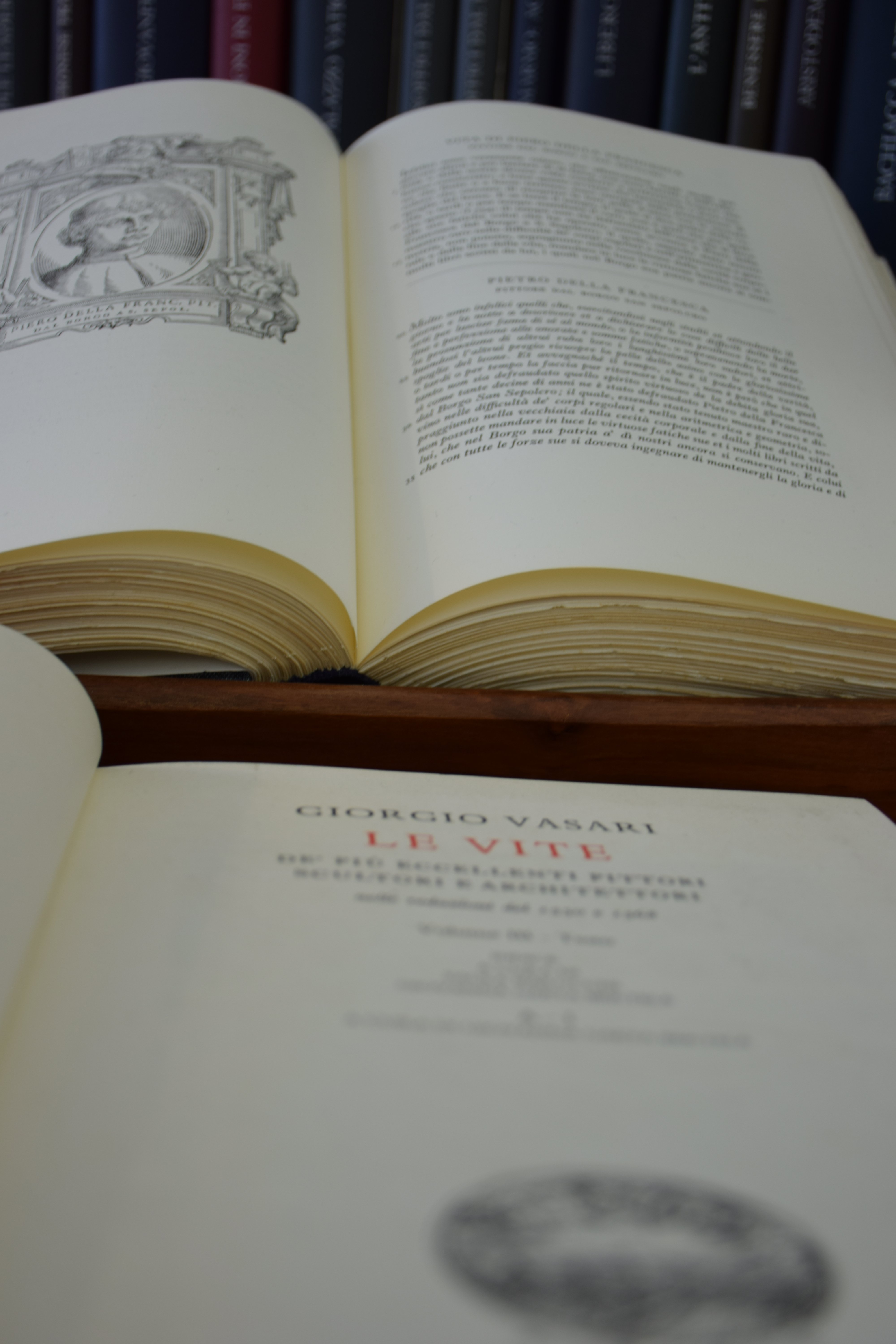

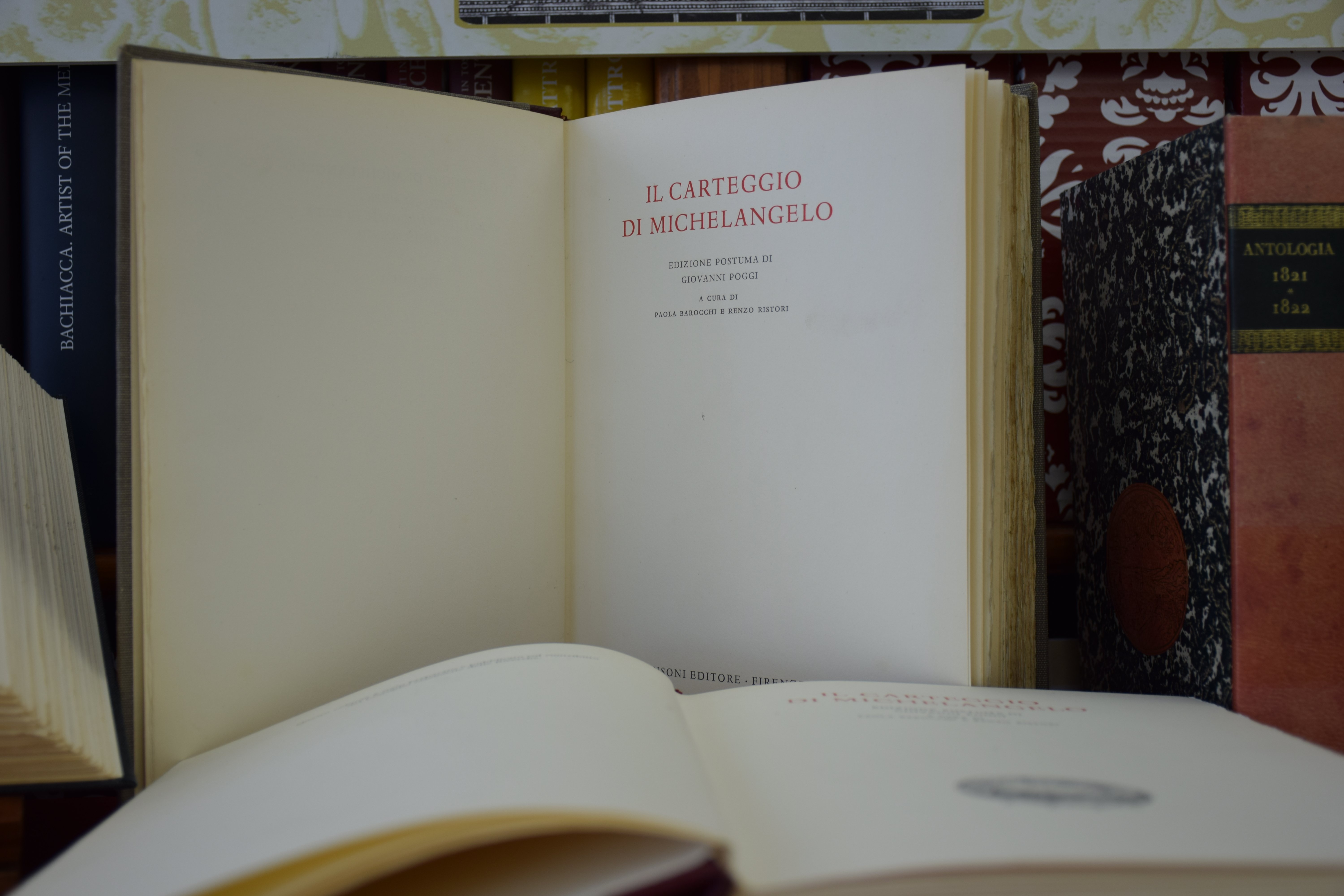

Simbolico e significativo trait d’union tra la storica della cultura e l’editrice possono essere i volumi delle Vite vasariane e del Carteggio di Michelangelo, frutto del lungo lavoro di ricerca che diventarono poi prodotto editoriale proprio, nel momento in cui, rilevando i diritti dei titoli da un’altra storica casa editrice fiorentina, la Sansoni, chiusa nel 1977, la S.P.E.S. ne completò la pubblicazione. Gli anni Sessanta avevano visto il successo dell’avvio delle «monumentali edizioni» ammirate per l’accuratezza della preparazione del testo e di tutti gli apparati critici, la cui lettura «rasserena lo spirito». Nel 1983 si annuncia «la conclusione di un’impresa, iniziata anni sono ad opera della Editrice Sansoni, con Federico Gentile, e ultimata ora con la SPES suscitato dalla passione critica e letteraria di Paola Borocchi, eminente studiosa di Michelangelo». [Carlo Cordié, «Paideia. Rivista letteraria di informazione bibliografica, 1983]

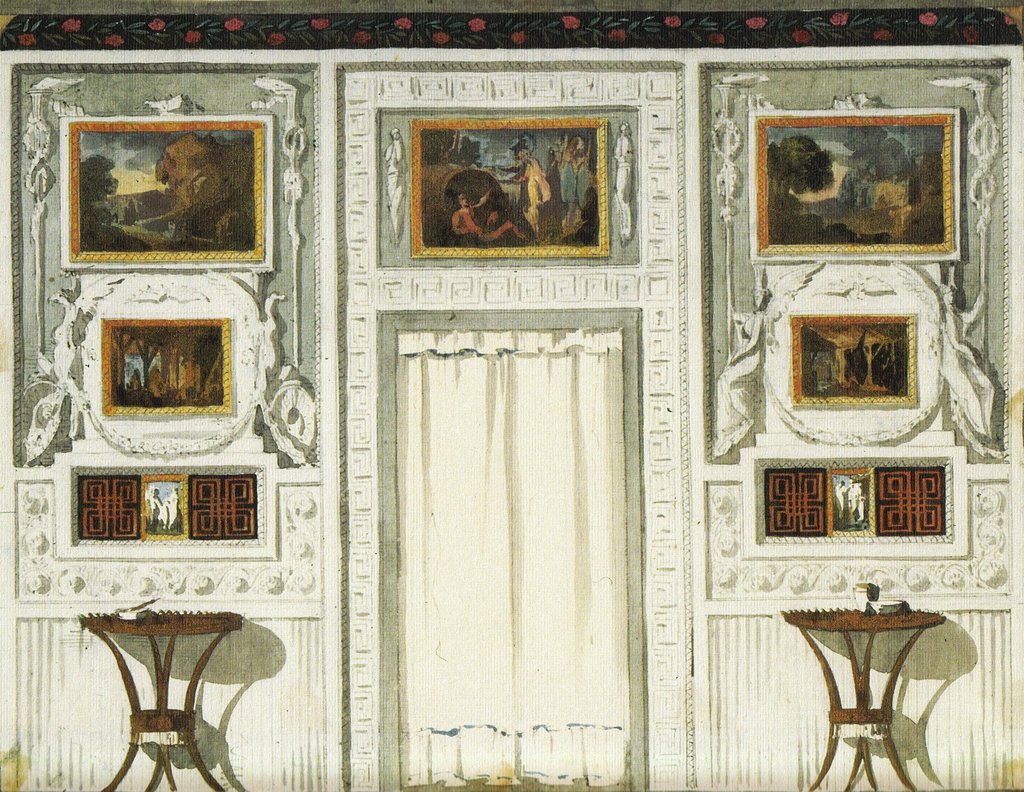

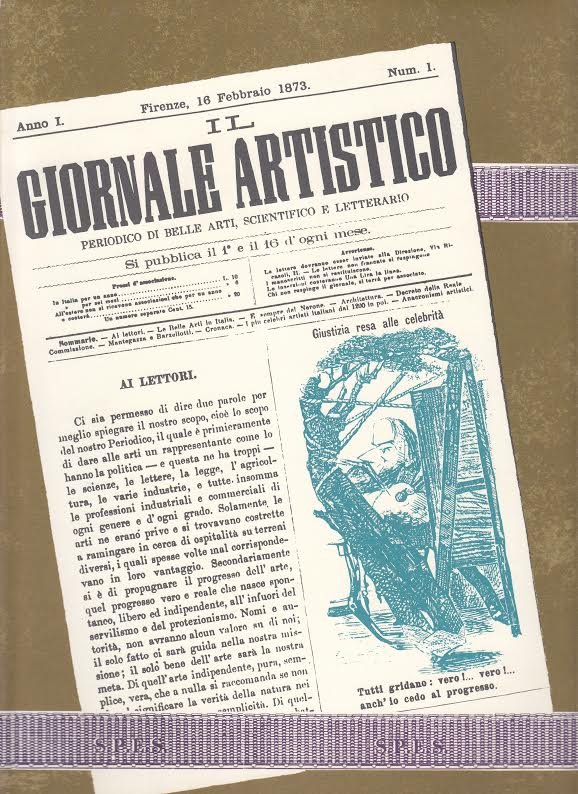

Rigore scientifico, cura, raffinatezza, qualità tecnica, sono le caratteristiche del profilo editoriale che la S.P.E.S. definiva mettendo a disposizione degli studiosi nuove fonti, a iniziare dal cospicuo corpus dei testi di Filippo Baldinucci (1974-1975) e dalla raccolta degli articoli dell’Antologia di Vieusseux (1975-1978), passando alla riproduzione integrale del Giornale artistico (1976) e alle Osservazioni della scoltura antica di Orfeo Boselli (1978), tutte pubblicazioni che si proponevano, grazie a note critiche e indici, come strumenti di approfondimento e sollecitazione a nuovi percorsi di ricerca.

Da studiosa quanto da editrice, il lavoro di Paola Barocchi appare «d’uno scrupolo e di un’accuratezza, di una obbiettività esemplari, ma che lasciano ugualmente trasparire (anzi la esigono) una sensibilità sempre pronta ed attenta ed un gusto della finezza erudita». Non si può che rimanere sinceramente ammirati «per la mole, la qualità, l’ordine e l’utilità estrema del suo lavoro» che ha reso agli «studi un servigio tanto più grande quanto più ammantato dalla modestia apparente della “raccolta dei materiali”». [G.C. Argan, 5 gennaio 1962]

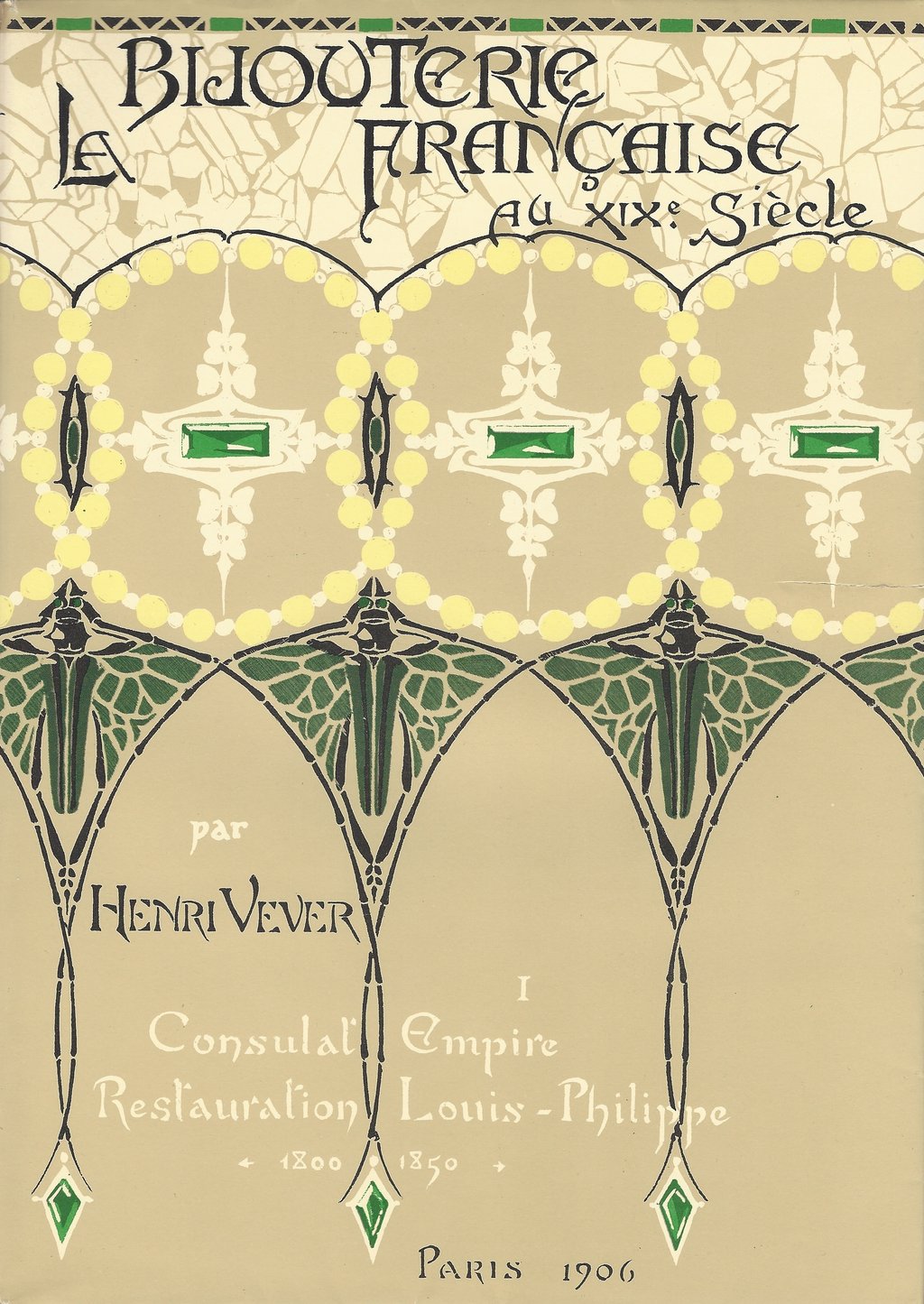

Vasari e Michelangelo trait d’union

«C’era una volta. Un re, una principessa, forse un burattino. Sembra quasi una favola quella dello “Studio Per Edizioni Scelte”. Una favola che racconta, sull’Arno d’argento dove si specchia il firmamento, della Firenze umanista e delle botteghe orafe del Ponte Vecchio. Della storia della critica d’arte secondo Paola Barocchi e dell’arte dei gioielli secondo il fratello Carlo». Un «antro magico» fatto di «carte preziose» ma anche «riviste come messaggeri di un’epoca» e poi «guide e cataloghi, poco salottieri ma molto utili» e «musiche antiche». Tutto ciò rappresenta «l’anima umanista della S.P.E.S.» fatta di «parole leggere e preziose gemme, proprio come in una favola» [Stefano Bucci, Arno e preziose carte, «Il Sole 24 ore», 30 aprile 1995]

Più che di casa editrice si potrebbe parlare di un’operosa officina diretta con gentile e sorridente fermezza da Paola Barocchi. I cataloghi della S.P.E.S. dimostrano la duttilità con cui si muoveva la casa editrice, grazie soprattutto all’intelligente disponibilità a servirsi del mezzo editoriale come strumento di progetti culturali di alto profilo. Formato, impaginato, tipo di carta, rilegatura e struttura delle pubblicazioni (spesso raccolti in contenitori e cartelle) erano scelti in funzione delle necessità dei materiali da presentare e delle esigenze scientifiche degli autori che spesso collaboravano alla creazione dei volumi. L’attenzione all’alta qualità si esprimeva anche nella ricerca delle maestranze più specializzate, come Giovanni Mardersteig e la sua stamperia di Verona. «[…] Dal punto di vista grafico l’anastatica alterna il procedimento a tratto con quello a retino, in modo da rendere perfettamente le illustrazioni. Non solo le carte hanno gli stessi colori delle edizioni originarie, ma le riproduzioni vengono tirate con sovrapposizione d’incisioni, riproducendo il processo dell’originale, quindi il suo effetto. In verità, osservando la ristampa di “Noi”, rivista di cui ogni serie ha il suo colore, giallo, grigio, o più colori articolati, si fa molta fatica a distinguere l’originale dalla copia». [Maria Corti, “Spes”, bibliofilia a buon mercato. Vecchie carte a nuova vita, «Il Giorno», 25 aprile 1975]

Strumenti di lavoro

Storia dell'arte

Tra anastatiche, fonti e cataloghi

«Valendosi dell’esperienza di vari specialisti lo Studio per Edizioni Scelte (SPES) intraprende una larga attività editoriale, in gran parte anastatica, con la quale vuole offrire agli studiosi ed amatori d’arte validi strumenti di ricerca» [Primo catalogo della S.P.E.S.]

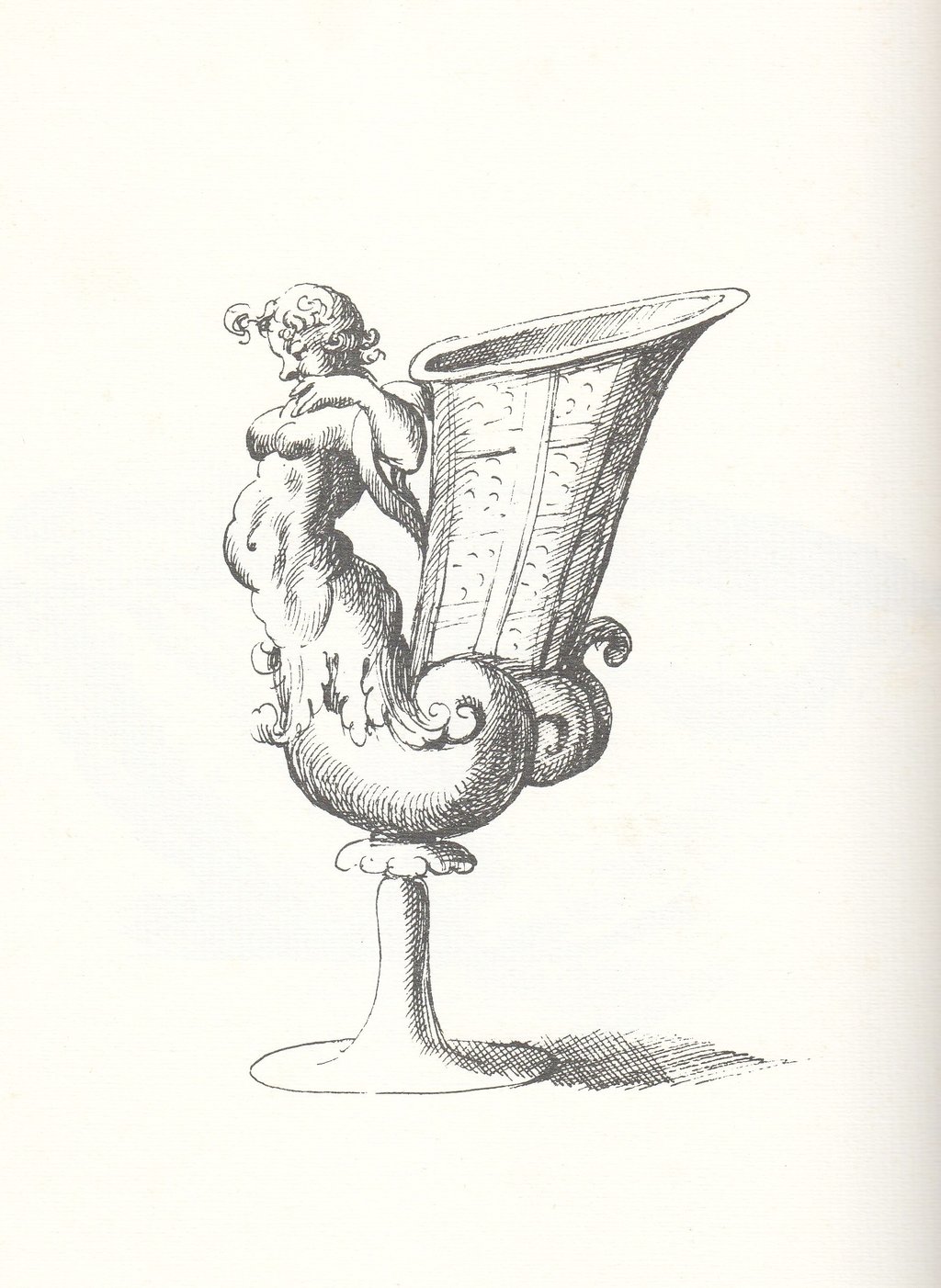

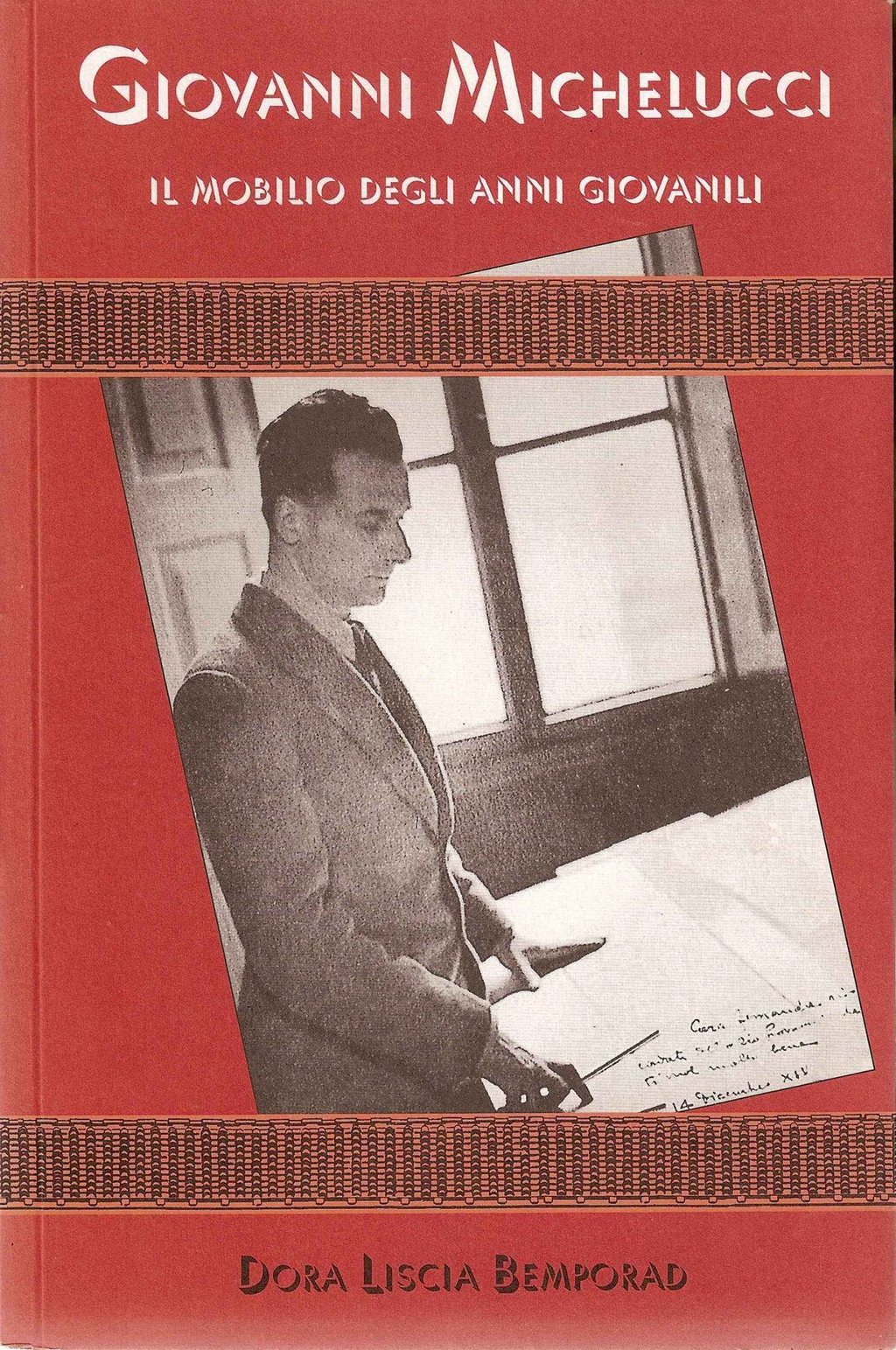

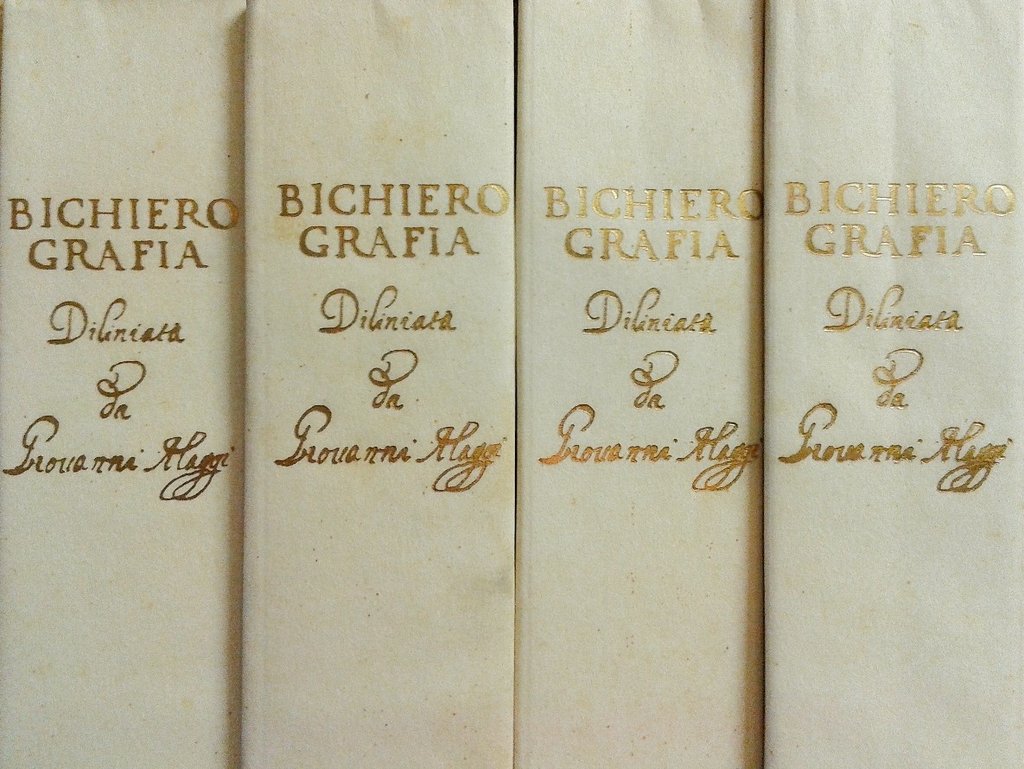

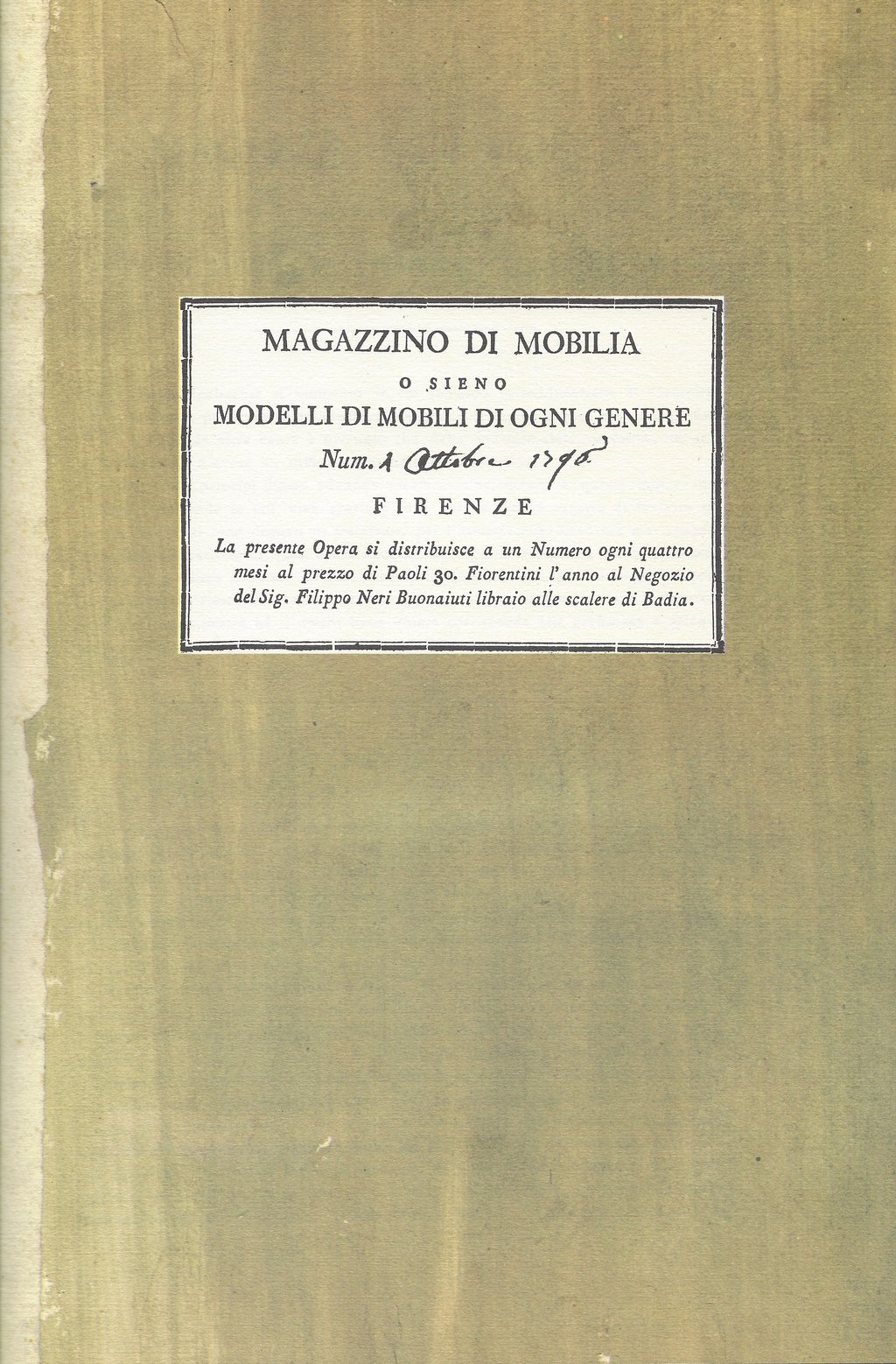

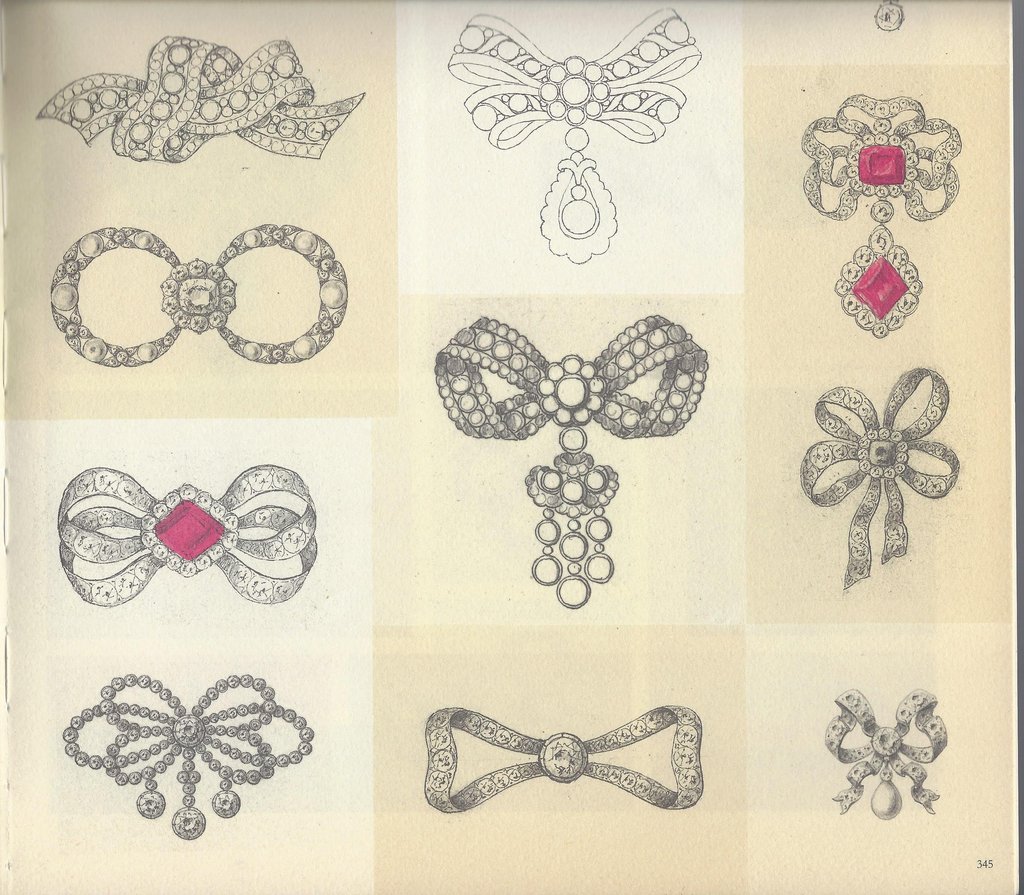

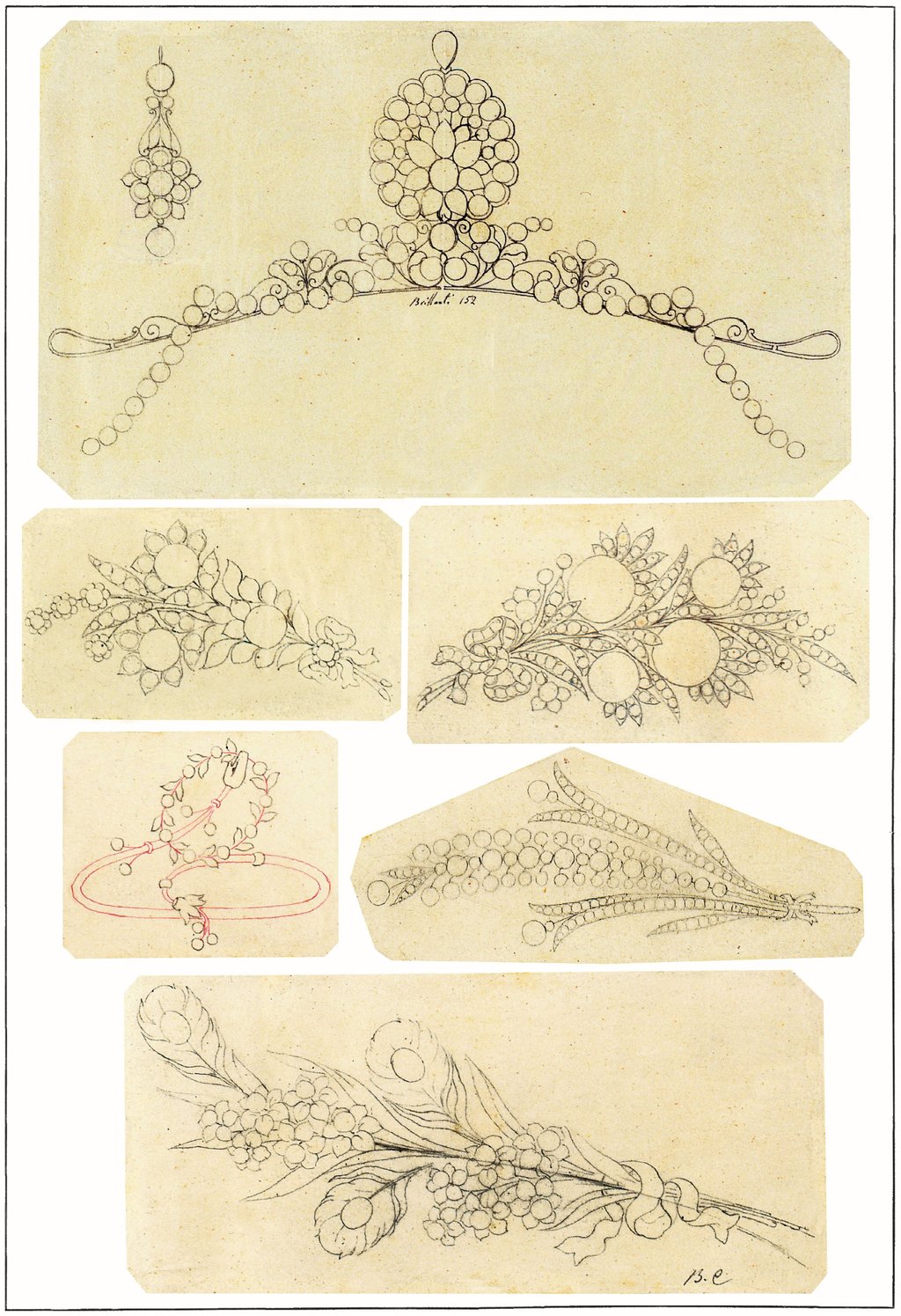

Si tratta di alcuni rari repertori che aprivano a una considerazione delle più varie tipologie e proponevano all’attenzione degli studiosi testi negletti: la riproduzione della Istoria delle Pietre di Agostino del Riccio (1977), conservata manoscritta nella Biblioteca Riccardiana, l’inedita Bichierografia di Maggi (1977), i disegni «per lampadi e candelabri» di Giovanni Giardini (1978), le Osservazioni della scoltura antica di Orfeo Boselli (1978), il settecentesco Magazzino di Mobilia (1981), ma anche una serie di preziosissimi volumi dedicati ai gioielli e al loro design, come le ristampe delle classiche storie della gioielleria, riccamente illustrate, di Henri Vever (1975) e di Eugène Fontenay (1986) e le raccolte di disegni del milanese Camillo Bertuzzi (1998) e della ditta viennese Köchert (1989), rilegate in seta.

«La raffinatezza dell’uso che vi si fa della riproduzione anastatica è tale da dare il piacere autentico di avere tra le mani l’originale sette-ottocentesco di opere che per un lettore esperto sono più attraenti di qualsiasi prodotto moderno. E potere adoperare la imponente opera di Ettore Romagnoli sulla biografia “de’ Bellartisti Senesi” nel nitidissimo originale manoscritto è un’attrattiva che nessuna riduzione a stampa avrebbe mai compensato» [Recensione in «Prospettive Settanta», 1978]

Mostre e studi: «mezzi utili alla ricerca»

«Mentre la grande editoria è sempre più impegnata, ed ingolfata, in grandi imprese, alla rincorsa di volumi sempre più imponenti e costosi, va segnalata la notevole vivacità che mostrano alcuni piccoli editori, che si distinguono per le qualità ed il coraggio delle scelte. La casa fiorentina SPES ha inaugurato una collana – diretta da Paola Barocchi – con una raccolta di saggi di uno degli studiosi più seri, sottili e problematici della cultura artistica anglosassone, Francis Haskell»

[Cesare De Seta, Le analisi di Francis Haskell. Gli artisti e la politica, «Paese Sera», 11 giugno 1978]

Non meno ricco è il versante dei saggi, dei contributi monografici, delle guide e dei cataloghi di mostre e musei. Dalla collana «Specimen», inaugurata nel 1978 con una raccolta di scritti di Francis Haskell, al libro sui ritratti della famiglia Medici di Karla Langedijk (1980-1986) fino a pubblicazioni più recenti come i lavori di Marco Spallanzani su maioliche e tappeti orientali nella Firenze rinascimentale (2006, 2007) o quello di Carmelo Occhipinti sul disegno in Francia nel Cinquecento (2003), l’attività della casa editrice si è svolta all’insegna di quella serietà di ricerca che Paola Barocchi ha sempre perseguito.

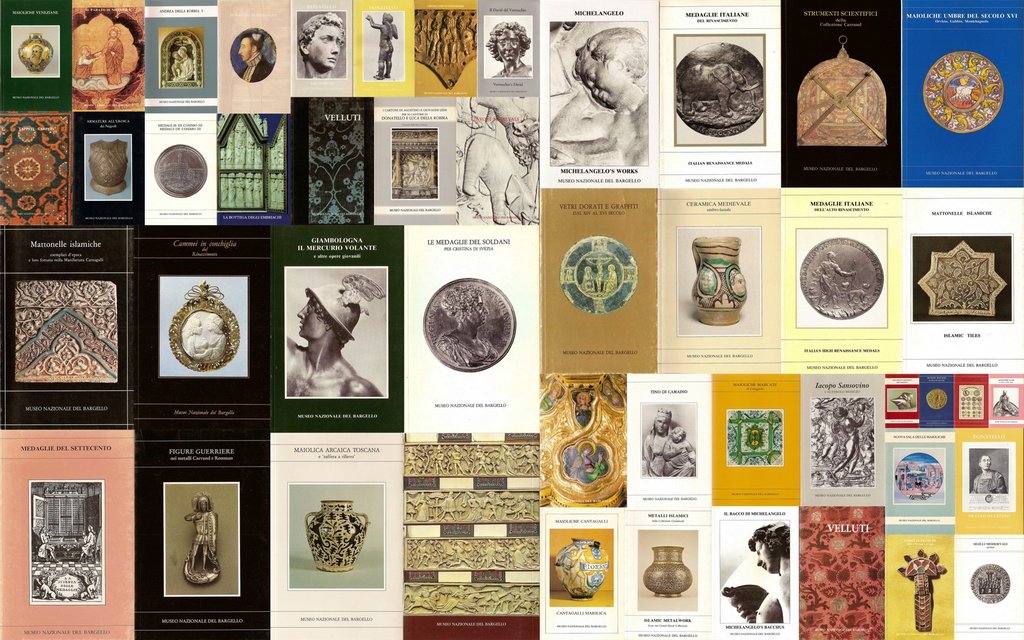

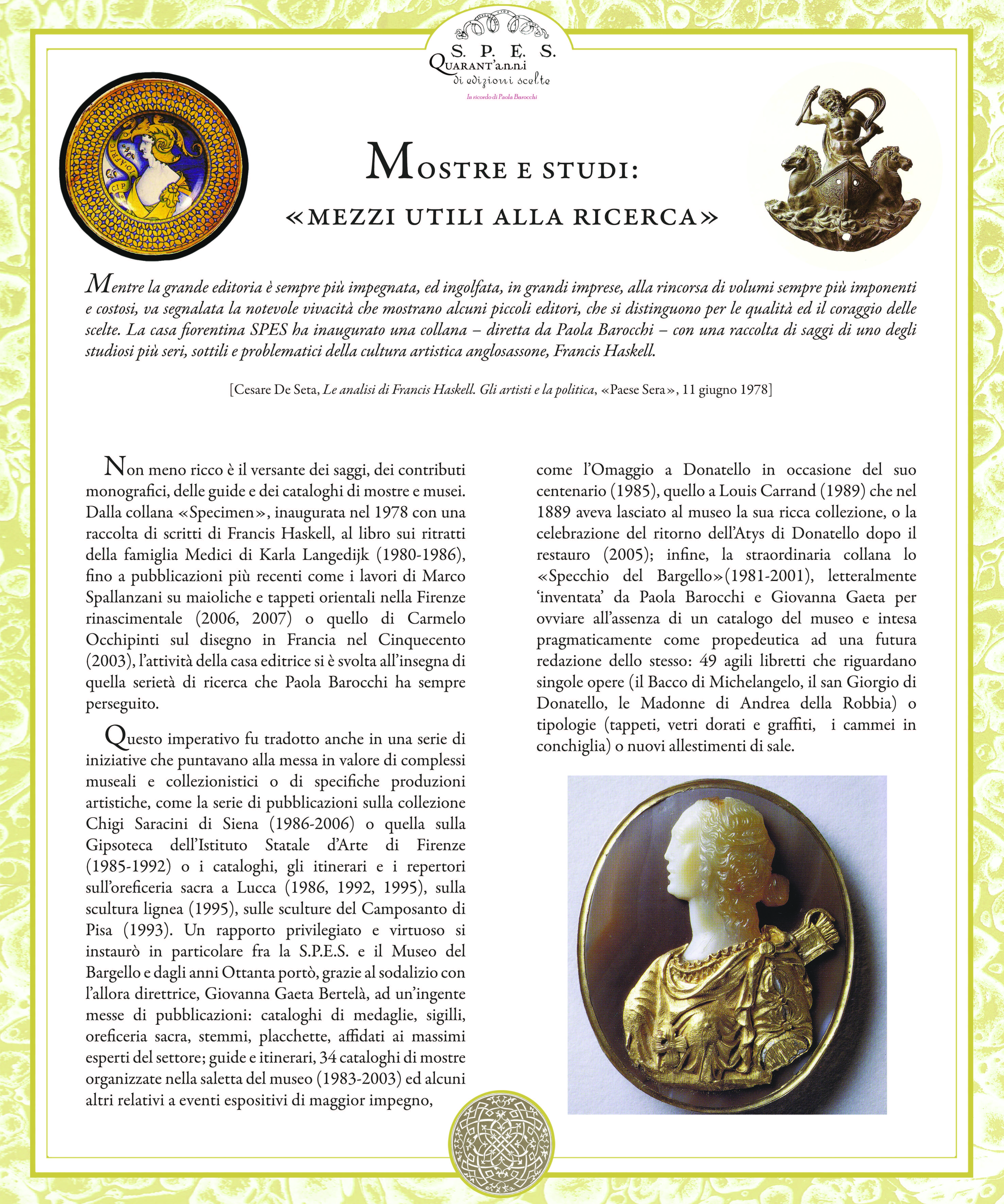

Questo imperativo fu tradotto anche in una serie di iniziative che puntavano alla messa in valore di complessi museali e collezionistici o di specifiche produzioni artistiche, come la serie di pubblicazioni sulla collezione Chigi Saracini di Siena (1986-2006) o quella sulla Gipsoteca dell’Istituto Statale d’Arte di Firenze (1985-1992) o i cataloghi, gli itinerari e i repertori sull’oreficeria sacra a Lucca (1986, 1992, 1995), sulla scultura lignea (1995), sulle sculture del Camposanto di Pisa (1993). Un rapporto privilegiato e virtuoso si instaurò in particolare fra la S.P.E.S. e il museo del Bargello e dagli anni Ottanta portò, grazie al sodalizio con l’allora direttrice, Giovanna Gaeta Bertelà, ad un’ingente messe di pubblicazioni: cataloghi di medaglie, sigilli, oreficeria sacra, stemmi, placchette, affidati ai massimi esperti del settore; guide e itinerari, 34 cataloghi di mostre organizzate nella saletta del museo (1983-2003) ed alcuni altri relativi a eventi espositivi di maggior impegno come l’Omaggio a Donatello in occasione del suo centenario (1985), quello a Louis Carrand (1989) che nel 1889 aveva lasciato al museo la sua ricca collezione, o la celebrazione del ritorno dell’Atys di Donatello dopo il restauro (2005); infine, la straordinaria collana lo «Specchio del Bargello»(1981-2001), letteralmente ‘inventata’ da Paola Barocchi e Giovanna Gaeta per ovviare all’assenza di un catalogo del museo e intesa pragmaticamente come propedeutica ad una futura redazione dello stesso: 49 agili libretti che riguardano singole opere (il Bacco di Michelangelo, il san Giorgio di Donatello, le Madonne di Andrea della Robbia) o tipologie (tappeti, vetri dorati e graffiti, i cammei in conchiglia) o nuovi allestimenti di sale.

Collane di storia dell'arte

Riviste e Futurismo

«sfogliare anni di cultura italiana»

Riviste

«Si ritorna alle riviste: riaprono fogli e quaderni su cui, e traverso cui, s’è venuto formando il gioco delle idee di vari momenti della nostra storia culturale e figurativa, e con i quali si è cercato un pubblico, un consenso» [Paolo Fossati, Ristampata la rivista “Noi”. Fra due culture gli anni 1917-25, «Corriere della Sera», 13 agosto 1975]

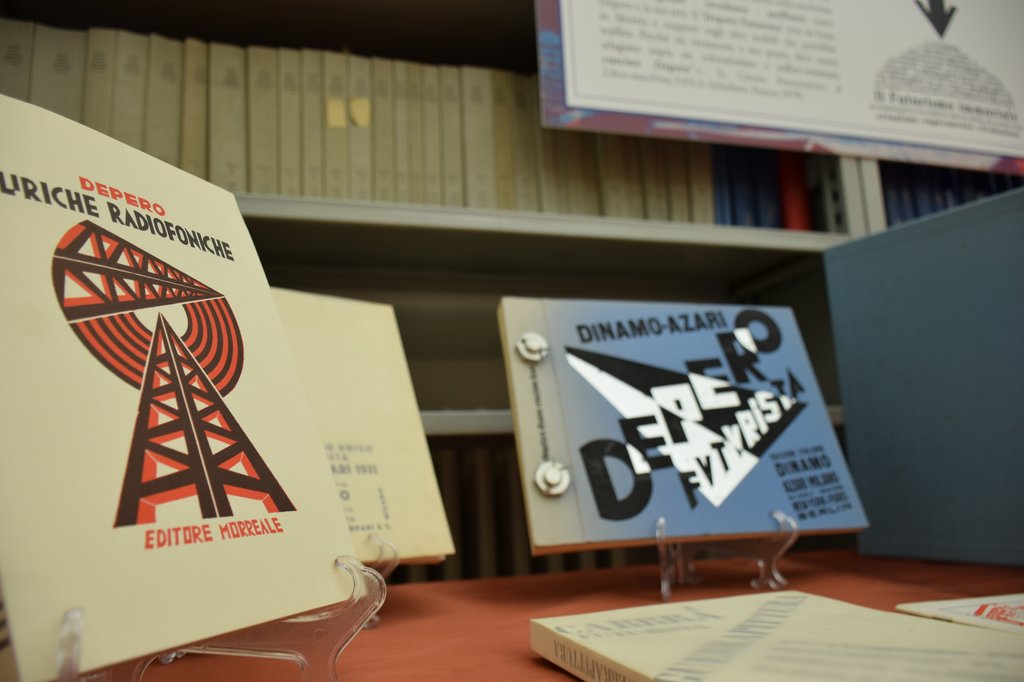

L’interesse per le riviste come inesauribile fonte per misurare la temperie di un’epoca, già evidente nelle iniziative dell’«Antologia» e del «Giornale artistico», trovava un terreno particolarmente fertile nel Novecento, arricchendosi sul versante visivo: le riviste delle avanguardie, veicolo di teorizzazioni e dibattiti e nello stesso tempo di nuove proposte per quanto riguarda il nesso fra parola, immagine e veste grafica, si prestavano quasi naturalmente al programma culturale della S.P.E.S. e probabilmente contribuirono ad affinare quella ricerca di precisione tipografica già evidente nelle prime pubblicazioni. Ne sono un esempio le ristampe di «Noi», «La vela latina» e la «Torre».

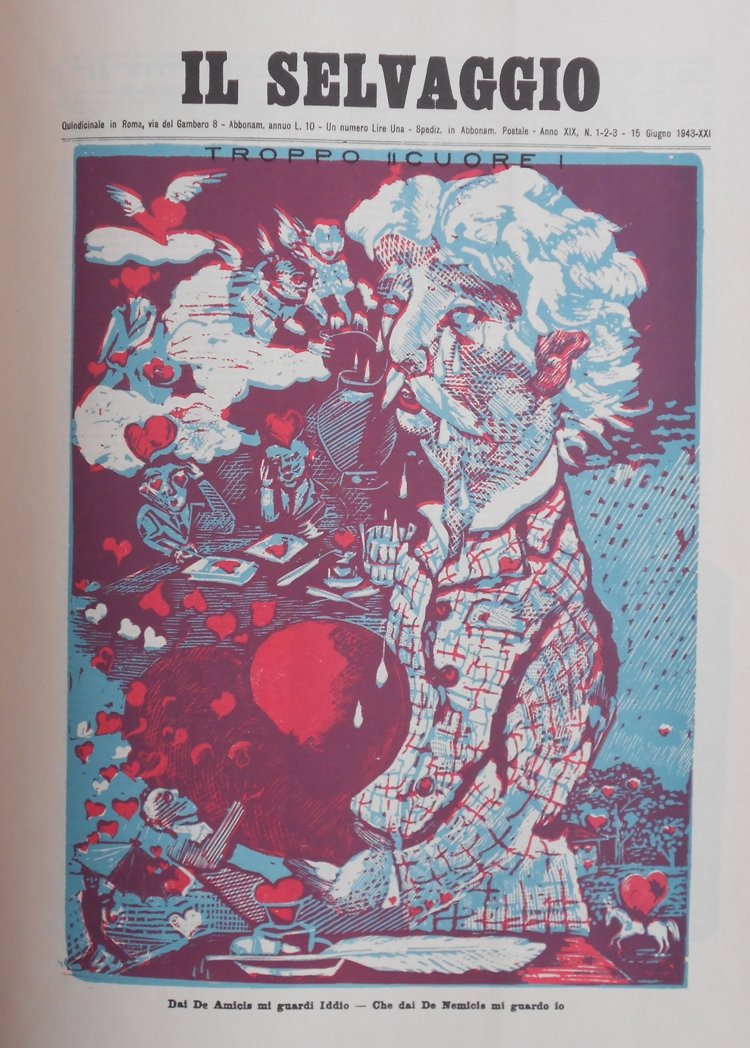

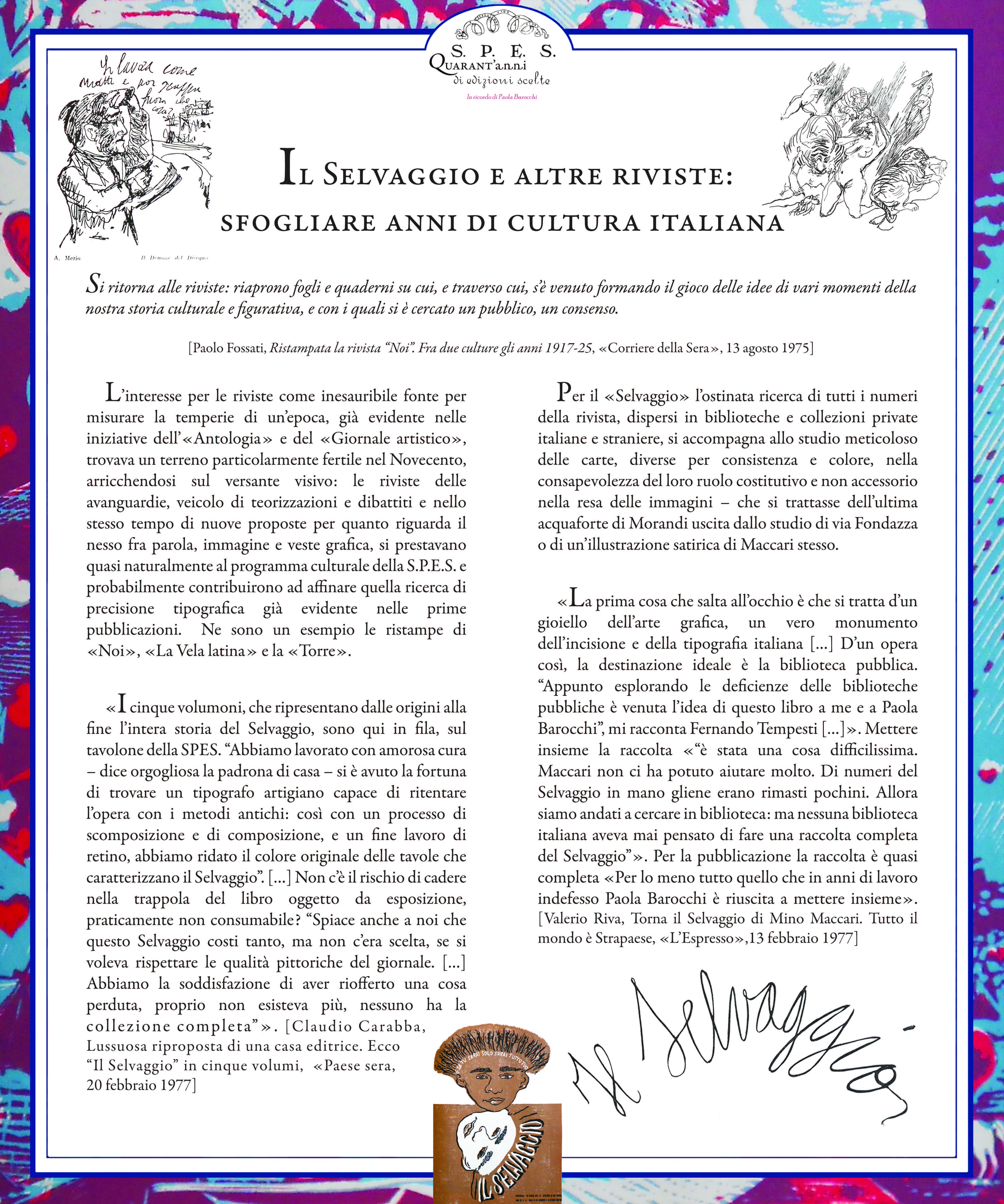

«Il Selvaggio»

«I cinque volumoni, che ripresentano dalle origini alla fine l’intera storia del Selvaggio, sono qui in fila, sul tavolone della SPES. “Abbiamo lavorato con amorosa cura – dice orgogliosa la padrona di casa – si è avuto la fortuna di trovare un tipografo artigiano capace di ritentare l’opera con i metodi antichi: così con un processo di scomposizione e di composizione, e un fine lavoro di retino, abbiamo ridato il colore originale delle tavole che caratterizzano il Selvaggio”. […] Non c’è il rischio di cadere nella trappola del libro oggetto da esposizione, praticamente non consumabile? “Spiace anche a noi che questo Selvaggio costi tanto, ma non c’era scelta, se si voleva rispettare le qualità pittoriche del giornale. […] certo non ci guadagneremo. E abbiamo la soddisfazione di aver riofferto una cosa perduta, proprio non esisteva più, nessuno ha la collezione completa”» [Claudio Carabba, Lussuosa riproposta di una casa editrice. Ecco “Il Selvaggio” in cinque volumi, «Paese sera, 20 febbraio 1977]

Per «Il Selvaggio» l’ostinata ricerca di tutti i numeri della rivista, dispersi in biblioteche e collezioni private italiane e straniere, si accompagna allo studio meticoloso delle carte, diverse per consistenza e colore, nella consapevolezza del loro ruolo costitutivo e non accessorio nella resa delle immagini – che si trattasse dell’ultima acquaforte di Morandi uscita dallo studio di via Fondazza o di un’illustrazione satirica di Maccari stesso.

«La prima cosa che salta all’occhio è che si tratta d’un gioiello dell’arte grafica, un vero monumento dell’incisione e della tipografia italiana […] D’un opera così, la destinazione ideale è la biblioteca pubblica. “Appunto esplorando le deficienze delle biblioteche pubbliche è venuta l’idea di questo libro a me e a Paola Barocchi”, mi racconta Fernando Tempesti […]». Mettere insieme la raccolta «“è stata una cosa difficilissima. Maccari non ci ha potuto aiutare molto. Di numeri del Selvaggio in mano gliene erano rimasti pochini. Allora siamo andati a cercare in biblioteca: ma nessuna biblioteca italiana aveva mai pensato di fare una raccolta completa del Selvaggio”». Per la pubblicazione la raccolta è quasi completa «Per lo meno tutto quello che in anni di lavoro indefesso Paola Barocchi è riuscita a mettere insieme» [Valerio Riva, Torna il Selvaggio di Mino Maccari. Tutto il mondo è Strapaese, «L’Espresso»,13 febbraio 1977]

I Futuristi: «abbiamo lavorato con amorosa cura»

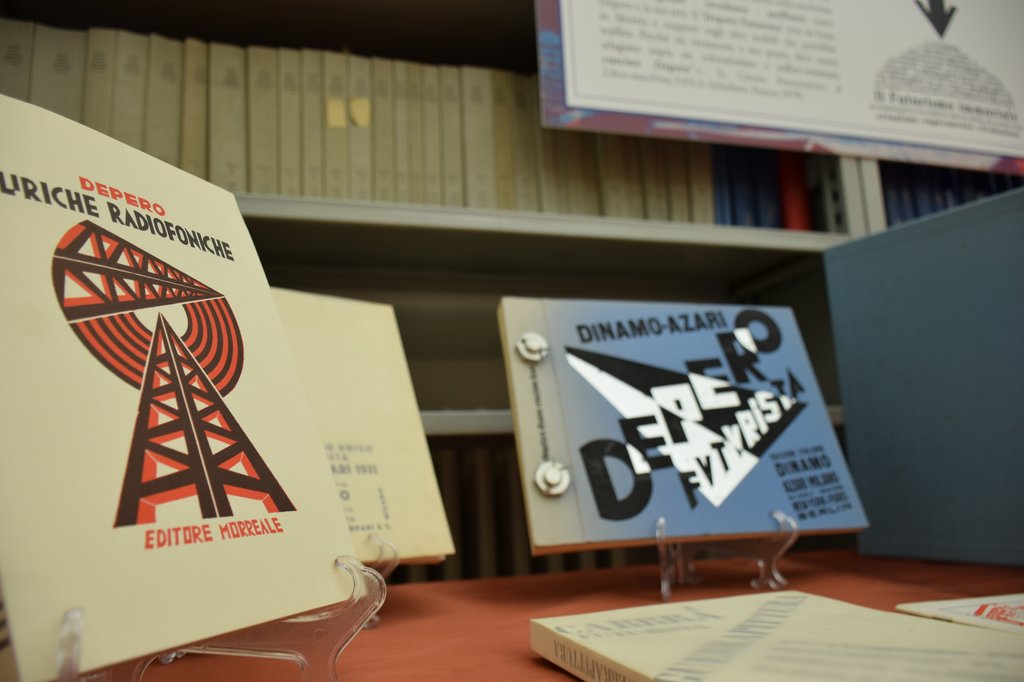

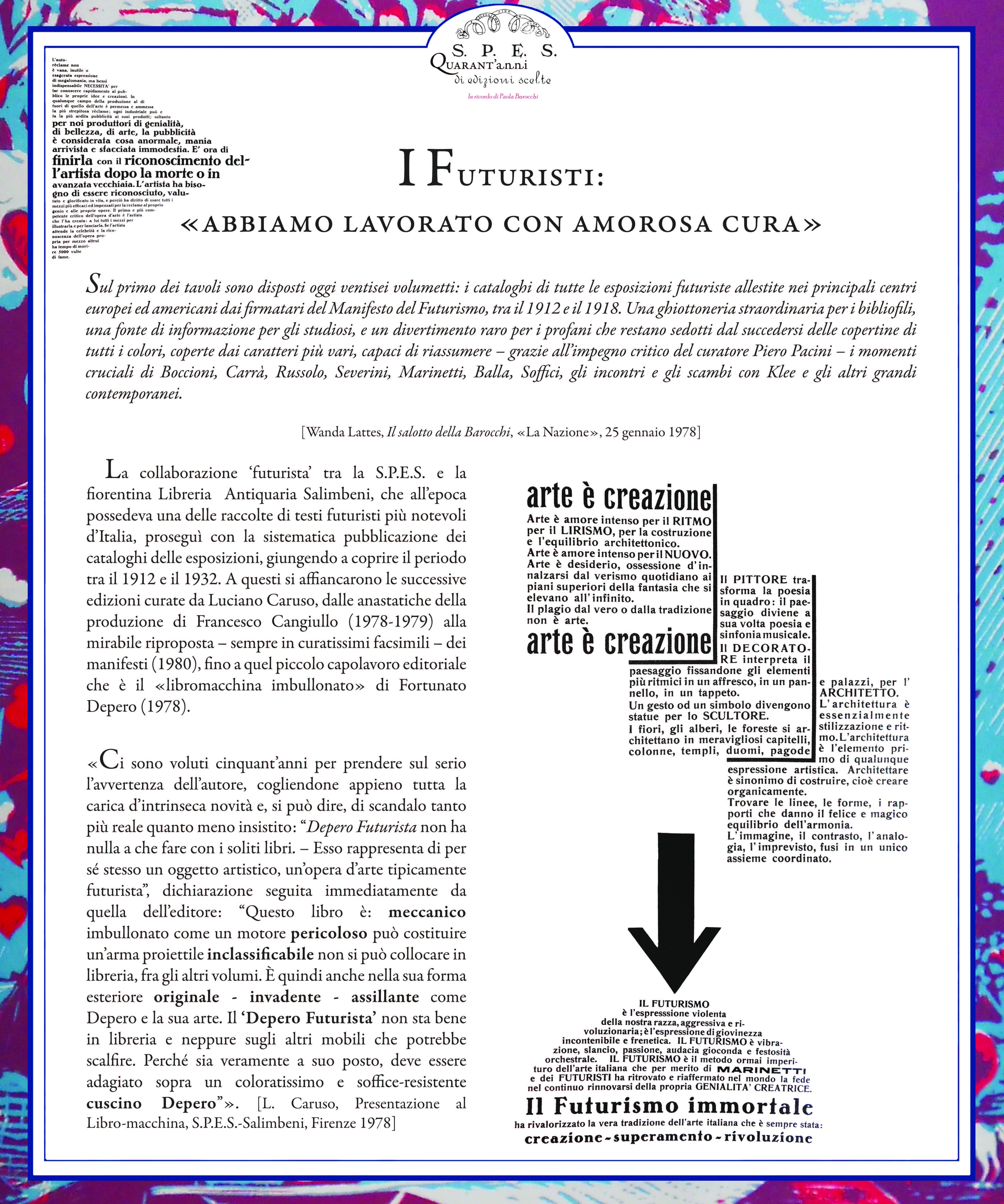

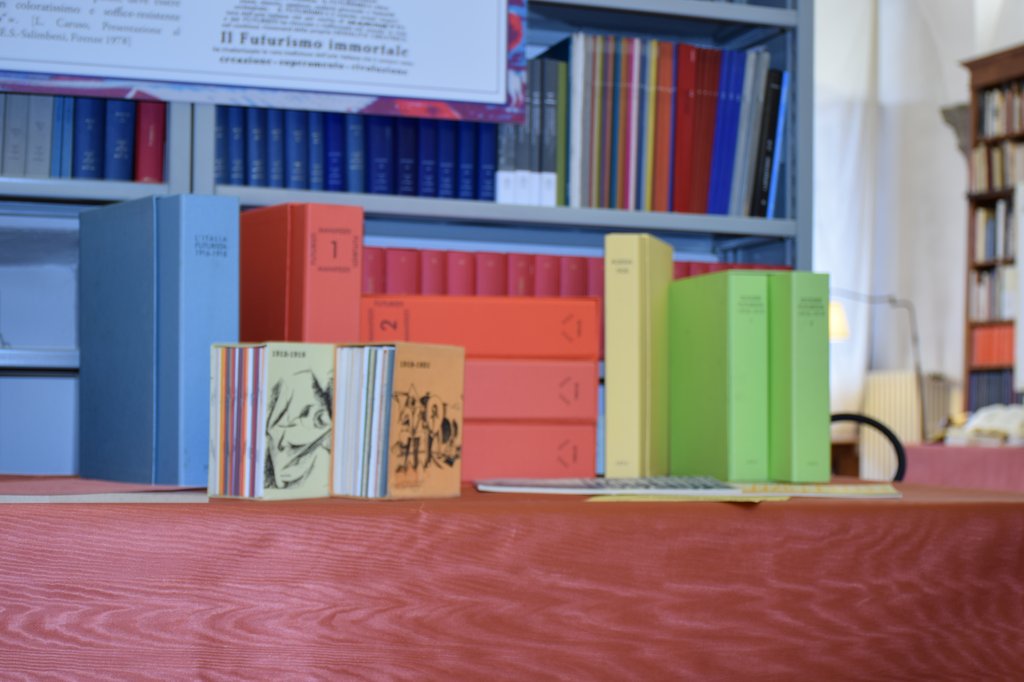

«Sul primo dei tavoli sono disposti oggi ventisei volumetti: i cataloghi di tutte le esposizioni futuriste allestite nei principali centri europei ed americani dai firmatari del Manifesto del Futurismo, tra il 1912 e il 1918. Una ghiottoneria straordinaria per i bibliofili, una fonte di informazione per gli studiosi, e un divertimento raro per i profani che restano sedotti dal succedersi delle copertine di tutti i colori, coperte dai caratteri più vari, capaci di riassumere — grazie all’impegno critico del curatore Piero Pacini — i momenti cruciali di Boccioni, Carrà, Russolo, Severini, Marinetti, Balla, Soffici, gli incontri e gli scambi con Klee e gli altri grandi contemporanei»

[Wanda Lattes, Il salotto della Barocchi, «La Nazione», 25 gennaio 1978]

La collaborazione ‘futurista' tra la S.P.E.S. e la fiorentina Libreria antiquaria Salimbeni, che all’epoca possedeva una delle raccolte di testi futuristi più notevoli d’Italia, proseguì con la sistematica pubblicazione dei cataloghi delle esposizioni, giungendo a coprire il periodo tra il 1912 e il 1932. A questi si affiancarono le successive edizioni curate da Luciano Caruso, dalle anastatiche della produzione di Francesco Cangiullo (1978-1979) alla mirabile riproposta – sempre in curatissimi facsimili – dei manifesti (1980), fino a quel piccolo capolavoro editoriale che è il «libromacchina imbullonato» di Fortunato Depero (1978).

Archivum Musicum

«programma rigoroso e finezza critica»

«Nelle stanze di questo antro magico aleggiano musiche antiche, melodie spesso lontanissime. Ancora una volta riprodotte su carta, grazie a spartiti affascinanti anche per chi li sfoglia senza conoscerli» [Stefano Bucci, Arno e preziose carte, «Il Sole 24 ore», 30 aprile 1995]

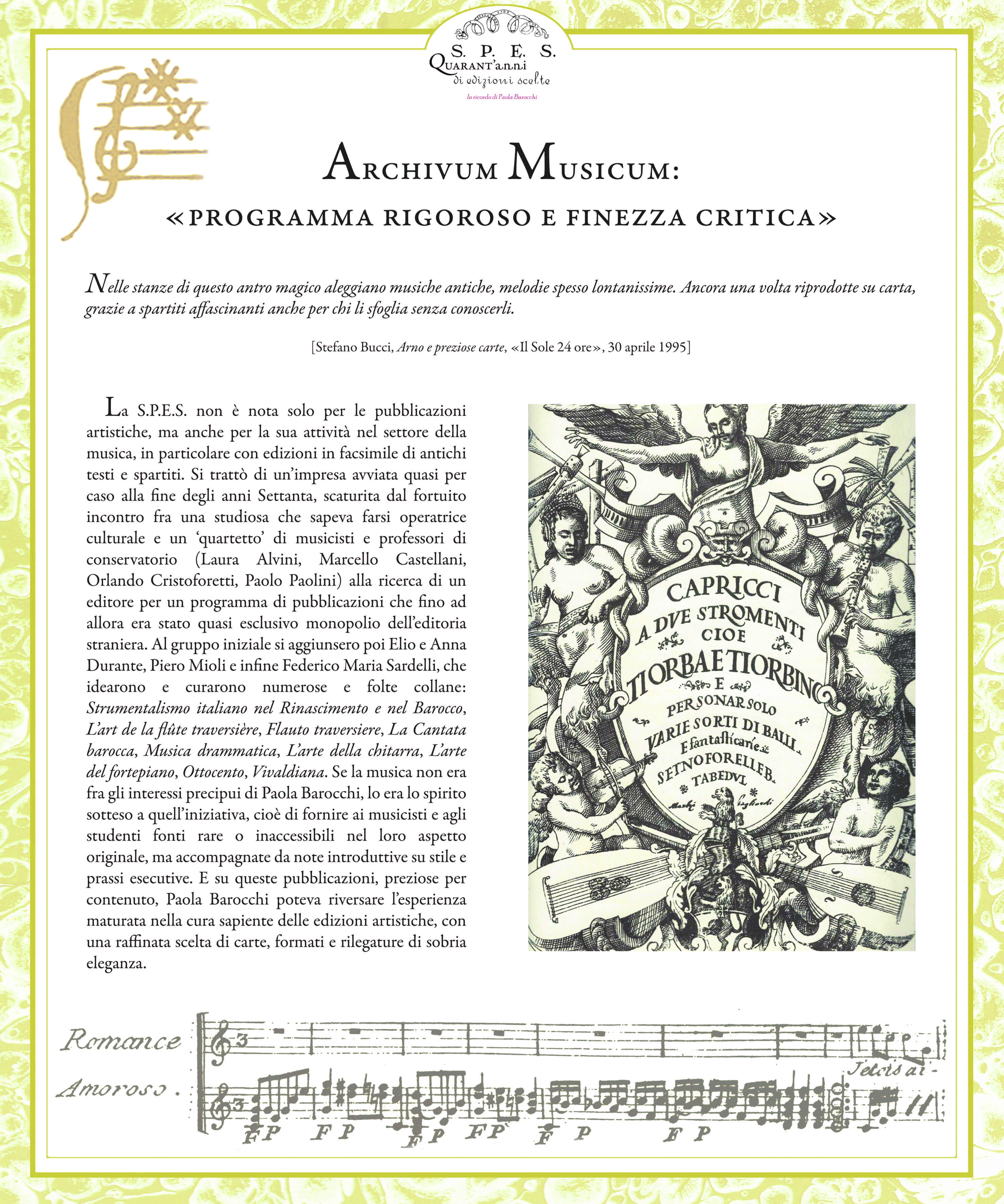

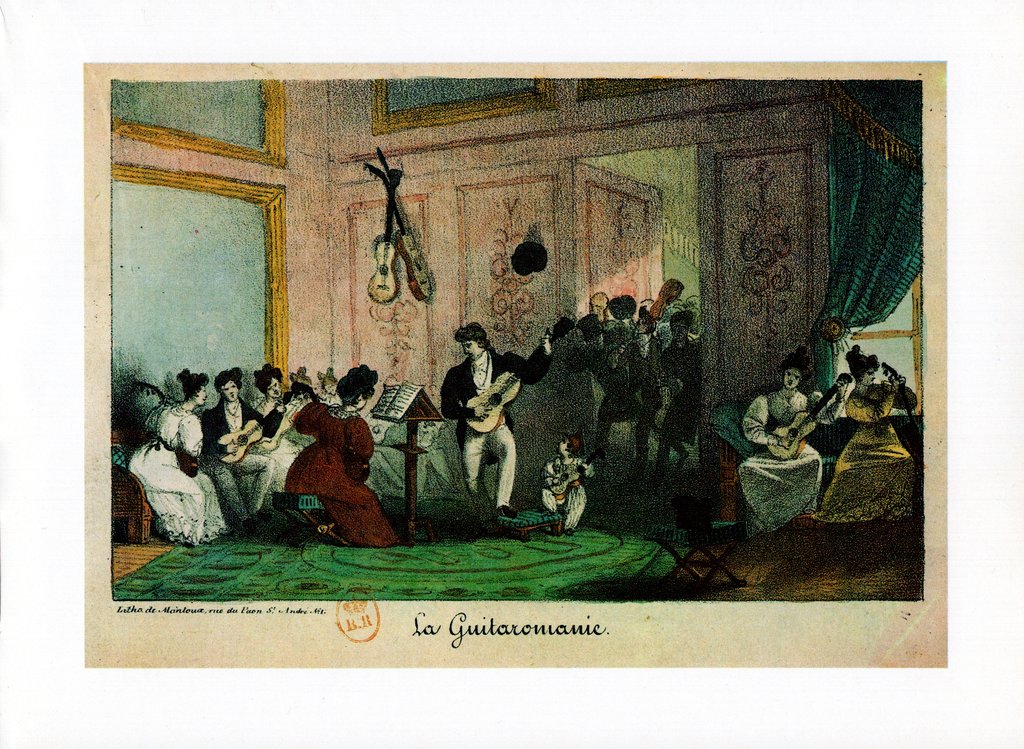

La S.P.E.S. non è nota solo per le pubblicazioni artistiche, ma anche per la sua attività nel settore della musica, in particolare con edizioni in facsimile di antichi testi e spartiti. Si trattò di un’impresa avviata quasi per caso alla fine degli anni Settanta, scaturita dal fortuito incontro fra una studiosa che sapeva farsi operatrice culturale e un ‘quartetto’ di musicisti e professori di conservatorio (Laura Alvini, Marcello Castellani, Orlando Cristoforetti, Paolo Paolini) alla ricerca di un editore per un programma di pubblicazioni che fino ad allora era stato quasi esclusivo monopolio dell’editoria straniera. Al gruppo iniziale si aggiunsero poi Elio e Anna Durante, Piero Mioli e infine Federico Maria Sardelli, che idearono e curarono numerose e folte collane: Strumentalismo italiano nel Rinascimento e nel Barocco, L’art de la flûte traversière, Flauto traversiere, La Cantata barocca, Musica drammatica, L’arte della chitarra, L’arte del fortepiano, Ottocento, Vivaldiana. Se la musica non era fra gli interessi precipui di Paola Barocchi, lo era lo spirito sotteso a quell’iniziativa, cioè di fornire ai musicisti e agli studenti fonti rare o inaccessibili nel loro aspetto originale, ma accompagnate da note introduttive su stile e prassi esecutive. E su queste pubblicazioni, preziose per contenuto, Paola Barocchi poteva riversare l’esperienza maturata nella cura sapiente delle edizioni artistiche, con una raffinata scelta di carte, formati e rilegature di sobria eleganza.

Copertine dell'Archivum Musicum

Rassegna stampa storica

Rassegna stampa storica

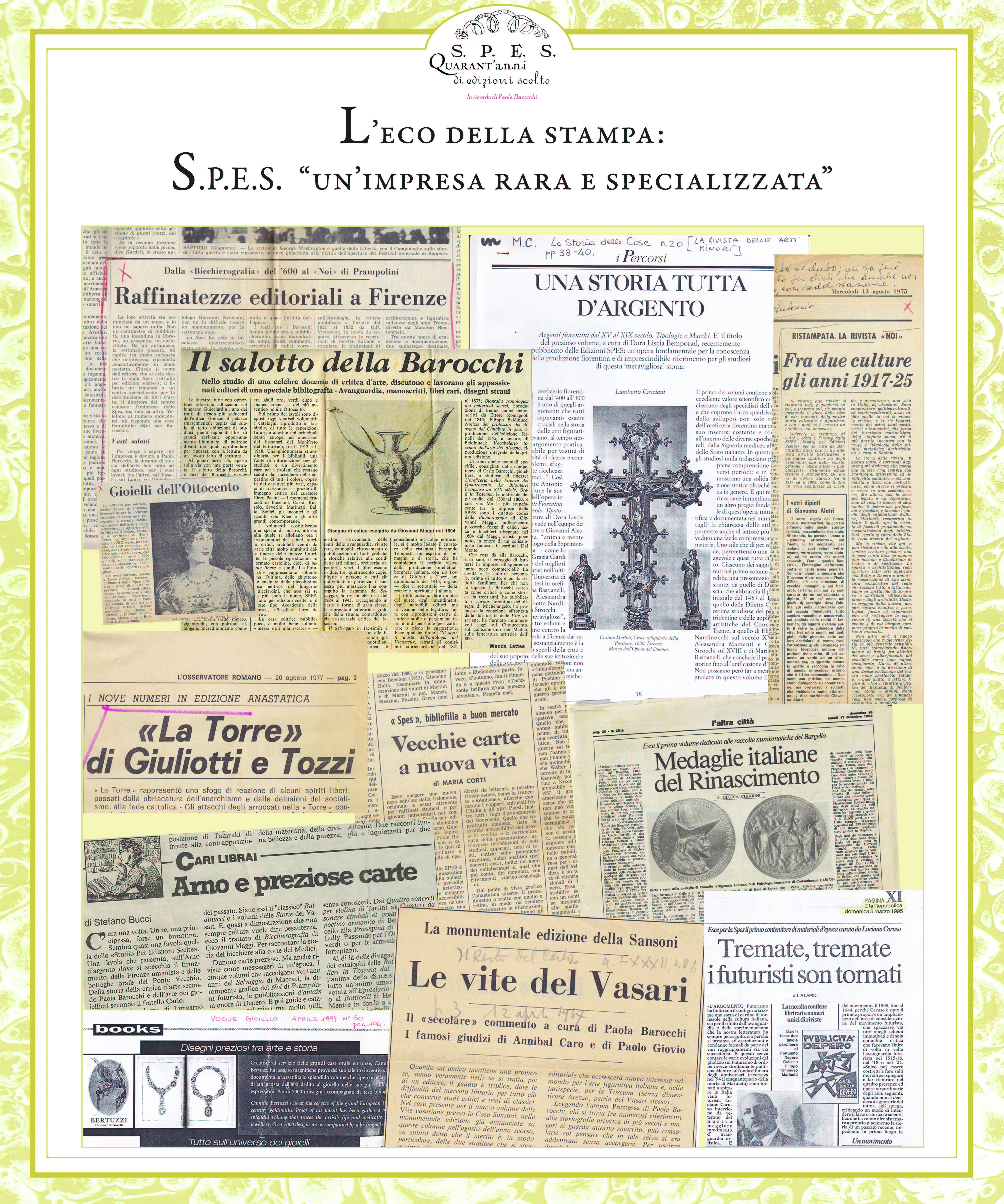

Tra le carte dell'archivio della casa editrice è stata trovata una cartella accuratamente conservata e contenente tutta una serie di ritagli di giornali. Si tratta di una casalinga rassegna stampa fatta da Paola Barocchi: in essa spiccano in particolare gli articoli dei primi anni di vita della S.P.E.S.

![T. Bordet, Méthode raisonnée pour apprendre la musique […] à la quelle on joint l’étendue de la flûte traversière […] suivi d’un recueil d’airs en duo, livre premier, Paris s.d. (1755 ca)](/media/images/MOSTRA_SPES_MUSICA_0003_FLUTE_TRA_46.original.jpg)

![L. Malerbi, Fuga della Sig.ra Marianna Bertazzoli per unirsi in matrimonio con il sig.r Giuseppe Morandi […], per pianoforte, ms. Lugo](/media/images/MOSTRA_SPES_MUSICA_0003_FORTE_7.original.jpg)